83-летний Владимир Войнович в современной России — последний из могикан: в смысле, из тех немногих представителей творческой интеллигенции, которые не пытаются хорошую мину при плохой игре делать, когда по вине ведущей себя как агрессор Российской Федерации в соседнем государстве, некогда братской Украине, гибнут люди.

Когда речь только о загадочных «зеленых человечках» в Крыму шла, которые то ли отделить, то ли присоединить полуостров, то ли русскоязычное население защищать собирались, Владимир Николаевич письмо против путинской захватнической политики подписал и для того большинства российских граждан, которое своего президента поддерживает, чуть ли не врагом народа вмиг стал.

Когда в апреле 2014-го корреспондент «Бульвара Гордона» задала Войновичу вопрос, почему он подпись под этим посланием поставить решился, писатель ответил: «Самое страшное для меня — прослыть подлецом. Потерять доброе имя я боюсь куда больше, чем каких-либо гонений и притеснений со стороны власти, потому и в советское время кое-что себе позволял и потом от страха не трясся».

Не так давно Владимир Николаевич записал на свой личный счет еще один по-настоящему отважный, мужской поступок — открытое письмо Владимиру Путину опубликовал, в котором просил «не позорить лишний раз себя и Россию» и освободить украинскую летчицу Надежду Савченко. Писатель предупреждал: «Люди так устроены, что иногда смерть одного человека потрясает их больше, чем гибель сотен на поле боя. Отношение к вам за пределами нашей страны и сейчас незавидное, но после смерти Савченко лучше вам будет в столицах западных государств не появляться. Толпы людей будут оскорбительными выкриками вас встречать и швырянием в вас чем-нибудь дурно пахнущим, а имя Савченко нарицательным станет — о ней будут слагать легенды, писать книги, снимать фильмы, ее именем улицы и площади назовут...».

Примечательно, что написанное Войновичем имеет удивительное свойство сбываться — взять хотя бы его роман-антиутопию «Москва 2042», где сказано, что к власти в России бывший резидент КГБ в Германии придет, а церковь в едином порыве с КПСС и КГБ благополучно сольется. Разве не напророчил мой сегодняшний собеседник Путина и Кирилла-Гундяева? Такое впечатление, что кто-то свыше, в которого Владимир Николаевич как агностик верит весьма своеобразно, но честно, все это ему подсказал, причем в 86-м, 30 лет назад, когда нынешний российский президент даже в команду Собчака еще не входил...

«Какой ни была бы война, пускай даже самой легкой и победной, украинский народ никогда нам ее не простит, и если сейчас он еще не испытывает по отношению к российскому тотальной вражды, непременно ее испытает, и каждого русского украинцы будут врагом считать, как когда-то мы считали фашистом каждого немца». Эти слова Войнович сказал нам два года назад, когда Крым уже был аннексирован, но войны на Донбассе со всеми этими жуткими котлами, зверствами над украинскими пленными и заложниками, непоправимыми потерями и разрушениями еще не было, и когда Владимир Николаевич это говорил, очень надеялся, что его услышат. Правда, потом, напечатанный в «Бульваре Гордона» материал увидев, спросил: «Я, наверное, наивный старик, да?».

Побольше бы таких «наивных стариков», которые от своих слов, от друзей, родных и поклонников их творчества, живущих в Украине, не отрекаются. Которые не сломались в советское время и не продаются сейчас — за награды, привилегии, место у барского стола и кусок от нефтяного пирога, отрезанный на очередную книгу, фильм или музей. Которые с детских лет помнят, что такое война, и которые не просто о ней читали и как-то по-своему толковали, а советскую, а потом и российскую историю прожили, где были Финляндия, Афганистан и Чечня — кровавые свидетельства того, что во всей войнах, где «русский мир» в роли захватчика выступал, либо поражение он терпел, либо пиррову победу одерживал. «Потому что люди, которые свою территорию защищают, знают, за что именно они воюют», — объясняет писатель.

На вопрос, как ему жить в стране удается, в которой, чтобы людей к чему-то человеческому пробудить, приходится открытые письма писать, отец до колик смешного, но такого правдивого Чонкина отвечает: «Чаще смеяться пытаюсь. Правда, не всегда получается».

Впрочем, уезжать к детям за границу Войнович не спешит: «Я подожду, к тому же любопытно узнать, чем дело кончится, и что-то еще сделать хочется, хоть чем-нибудь кому-то помочь...».

«КТО В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ЖИЛ, ТОТ В ДРУГОМ ЦИРКЕ СМЕЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ»

— Владимир Николаевич, добрый день, я счастлив крупнейшего русского писателя приветствовать, которого очень уважаю, люблю и на книгах которого не одно поколение советских и постсоветских людей выросло. Меня, если честно, всегда поражало, откуда у вас это чувство иронии — полное человеческого достоинства, тонкое, точное, за грань никогда не выходящее...

— А вы знаете, есть поговорка такая, которую я в своей книге «Автопортрет. Роман моей жизни» использовал, и даже главу так назвал: «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». Можно перефразировать: кто в Советском Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет (улыбается). Жизнь много поводов просто давала... Дело в том, что юмор часто от беспомощности возникает: вот видишь происходящее, и как на это реагировать? С юмором, и это помогает — исправить ты ничего не можешь, а пережить надо...

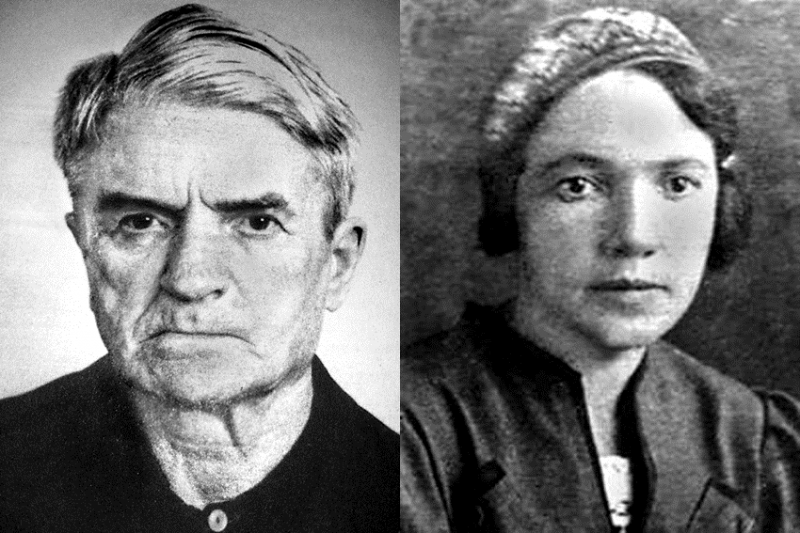

Владимир Войнович родился в 1932 году в Сталинабаде в семье учительницы математики Розалии Климентьевны Гойхман и ответственного секретаря республиканской газеты «Коммунист Таджикистана» Николая Павловича Войновича

— Юмор юмору тем не менее рознь, а у вас он тонкий, вы и над собой часто подтруниваете, причем мастерски...

— Ну, я просто хитрый, я знаю, что люди, которые очень серьезно к себе относятся, выглядят глупо, а поскольку глупо выглядеть не хочу, над собой подтруниваю (улыбается).

— Вы тот момент, минуту, может, когда решили, что о Чонкине писать будете, помните?

— Да, это в 58-м году было — так давно уже, я на углу стоял... Господи, как же эти улицы назывались? Есть площадь такая — Разгуляй, и в том районе две улицы, одна из которых Доброслободская, напротив МИСИ — Московского инженерно-строительного института. Там овощной магазин был, и капустой «провансаль» всегда пахло: может, потому что это 50-е годы были, запах вкусным казался — сейчас не так он воспринимается. И вот тележка с газированной водой там стояла — нынешнее поколение не знает, что это такое, привыкли кока-колу как-то иначе потреблять, вы, может, тоже уже не застали...

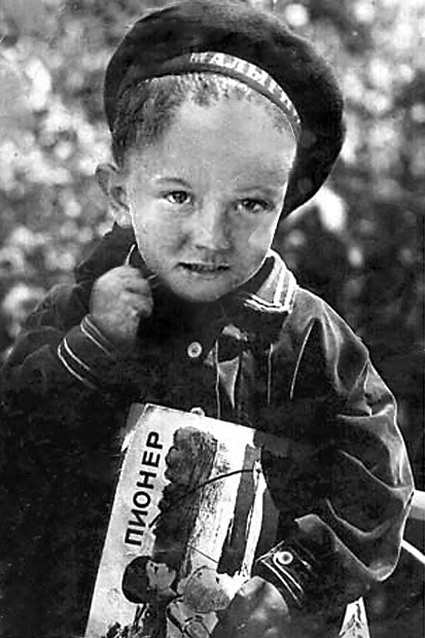

Володя Войнович, 1935 год

— Тележек не застал, а вот сифоны запомнились...

— Ну вот, короче, тележка была, на ней сооружение такое, какие-то баллоны с углекислым газом, две стеклянные не колбы, а... Реторты, что ли... Словом, два сосуда стеклянных, в них сироп и колесико, на котором граненые стаканы обмывались. СПИДа тогда еще, кстати, не было, поэтому люди одними и теми же стаканами пользовались...

— Ну или был, но о нем мы не знали...

— Да-да, может, и так. У тележки обычно тетя сидела, колесико поворачивала, из него фонтанчик бил, и стакан мылся. Вода по тогдашним ценам 20 копеек с сиропом и пять без сиропа стоила, я подошел и без сиропа взял, потому что денег у меня не было — я в Москве гастарбайтером был...

— ...таджиком...

— ...да, и получал, естественно, очень мало, на сироп уже не хватало. И вот эта тетя воду мне наливает и с какой-то женщиной разговаривает, рассказывает, что сын у нее, 14 лет, хулиганит, уже и в милицию его приводили, и участковый говорил, мол, смотри, сына ты потеряешь: если в тюрьму попадет, оттуда отпетым уголовником выйдет. «Что делать? — она сокрушается. — Был бы отец, ремня дал бы...». — «А что, отца нет?» — другая женщина спрашивает. «Да нет, в самом начале войны на фронт ушел и погиб». Я посчитал: 14 лет сыну, 58-й год — какое ж там начало войны?

— Нестыковка, однако...

— Что-то цифры не совпадают, и тут вспомнил, что там, где служил, особенно в Польше, женщин безмужних встречал, которые на кухне работали, и все время похожие истории рассказывали — что муж был, почему-то у всех полковник...

— ...погиб генералом...

— ...ну, почти (улыбается), и я представил себе, что с этой женщиной на самом деле было. Что где-то она тоже при воинской части работала, мимолетный роман с каким-то солдатом закрутила, он к ней пришел, переночевал, а тут война, тревога, он куда-то унесся, и я рассказ «Вдова полковника» написал. То есть сначала описал, как она это себе воображает, а потом думать стал: а что же на самом-то деле было?

Вы знаете, я очень долго, может, целый год, думал — понимал, что простой солдат должен быть, но какой именно, представить не мог, и вдруг картину вспомнил... Я в Польше служил и однажды на краю плаца стоял, где строевой подготовкой мы занимались, и смотрю: по этому плацу лошадь идет, телегу — платформу такую, на дутых немецких колесах, — тащит, а на платформе той никого нет. Что такое? Гляжу, а внизу солдат: ногой за вожжу зацепился, лошадь его тащит, и никаких признаков сопротивления он не проявляет. Я так удивился! Не помню, как он из этой ситуации освободился, но на другой день я его опять увидел — он уже на телеге был, лошадь эту погонял, она бежала, голова у него маленькая была, но пилотка еще меньше, из-под нее какой-то бинт смешной, после вчерашнего ранения, разматывался... Рядом стоявшего товарища своего я спросил: «Кто это?», и услышал: «А ты что, разве не знаешь? Это же Чонкин!» — и вот этот образ я вспомнил...

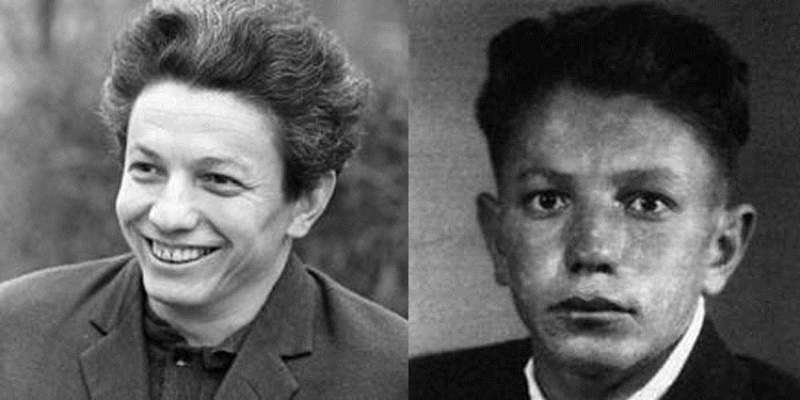

До армии Владимир успел окончить ремесленное училище в Запорожье, работал на алюминиевом заводе, на стройке, учился в аэроклубе, прыгал с парашютом

— ...и все сложилось...

— ...да! Знаком с этим Чонкиным я не был — помнил только, что в части притчей во языцех он был. Наш майор Догадкин тоже интересная личность, когда на меня сердился, грозил: «Я тебя на конюшню отправлю — вместо Чонкина!». И вот когда все это вспомнил, понял, что образ готов и можно писать.

«ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ «ЧОНКИНА»? НЕТ, Я УЖЕ ТОЧКУ ПОСТАВИЛ: ВСЕ. ОН УЖЕ СТАРЫЙ, ЧОНКИН, — ЧЕГО УЖ ТАМ?»

— Сегодня, спустя столько лет, вы понимаете, что создание трилогии «Жизнь и невероятные приключения солдата Ивана Чонкина», да вообще образ Чонкина, для писателя — счастье?

— Ну конечно — для меня так точно. С ним много всякого связано, в том числе неприятных воспоминаний, но приятных больше.

— У этой книги две экранизации было — чешская и российская, которая лично мне больше понравилась, особенно те эпизоды, где «папу» Сталина Хазанов играл...

— ...да-да...

— Вы это смотрели?

— Смотрел. А Гердта вы видели?

— Нет...

— В чешской экранизации Гердт «папу» играл, и хотя Хазанов хорош, Гердт, честно говоря, лучше (улыбается) и больше для этой роли подходит.

Владимир Войнович (слева) в рядах Советской Армии, 1951 год. Сперва служил в Джанкое, затем, вплоть до 1955 года, в авиации в Польше

— Вы бы свою книгу точно так же, как эти два режиссера, экранизировали бы?

— Нет, немножко не так, но, вы знаете, они очень разные. Иржи Менцель передо мной немножко робел, — при том, что уже знаменитым был: обладатель «Оскара», все такое...

— ...даже так?

— Ну да, он эту награду за «Поезда под особым наблюдением» получил — был такой фильм чешский, а Алексей Кирющенко, наоборот, с авторским текстом весьма вольно обращался, много от себя добавлял... Я почему его принял? Он до этого спектакль о Чонкине ставил, и я посмотреть пришел. Сначала за то, что сплошная отсебятина там была, злился, потом заметил, что смеюсь, затем уже неудержимо хохотал и в итоге решил: «Ладно, черт с ним, пускай так будет». Ну, может, он даже со своими фантазиями в картине переборщил.

— Продолжение трилогии о Чонкине возможно или вы точку поставили?

— Нет, поставил, все-все-все... Он уже старый, Чонкин, — чего уж там?

— «Чонкин на том свете» — нет?

— Нет, зачем?

— Сами вы «Чонкина» иногда перечитываете?

— Честно говоря, нет, хотя надо бы перечесть и, может, поправить...

— Серьезно?

— Понимаете, когда я третью книгу писал, первые две как-то помнил, но, возможно, какие-то несовпадения есть — надо бы просмотреть.

— Мне ваше мнение интересно: советскую литературу советская власть изуродовала или литература сопротивлялась и выжила?

— Сопротивлялась и выжила, но когда это выражение «советская литература» я слышу... И еще в советские времена критики были, которые утверждали: «Но все-таки были такие советские писатели, как Платонов, Булгаков, были»...

— Вам их небось поправить хотелось, что это антисоветские писатели?

— Нет, я говорил, что русские писатели, жившие в советское время, — не советская литература в любом случае...

— Вы Платонова любите?

— Обожаю.

«ТВАРДОВСКОГО Я СПРОСИЛ: «ПОЧЕМУ ВЫ ТАКИЕ ПЛОХИЕ СТИХИ ПЕЧАТАЕТЕ?», И ОН ОТВЕТИЛ: «В СТИХАХ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ»

— В начале 60-х вам посчастливилось в «Новом мире» печататься — он островком демократии, символом «оттепели» считался, там Солженицына публиковали... Что за обстановка в «Новом мире» тогда была?

— Ну, она разной была — во многом напоминала то, что Булгаков в «Театральном романе» описывает, и Твардовский чем-то и на Станиславского, и на Немировича-Данченко походил...

— ...в одном лице...

— На обоих вместе, да (смеется). Обстановка и трогательная была, и смешная... Когда в «Новом мире» я появился, меня так обласкали, что я в ответ тоже любовью воспылал, потом у нас период охлаждения начался... Твардовский и Лакшин «Новый мир» с «Современником» Некрасова сравнивали, как он, быть хотели, и в какой-то степени были, но потом времена более серьезные наступили... Твардовский тонким литературным вкусом обладал, правда, не в поэзии. Я его как-то спросил: «Почему вы такие плохие стихи печатаете?», и он ответил: «Я вам по секрету скажу: в стихах ничего не понимаю».

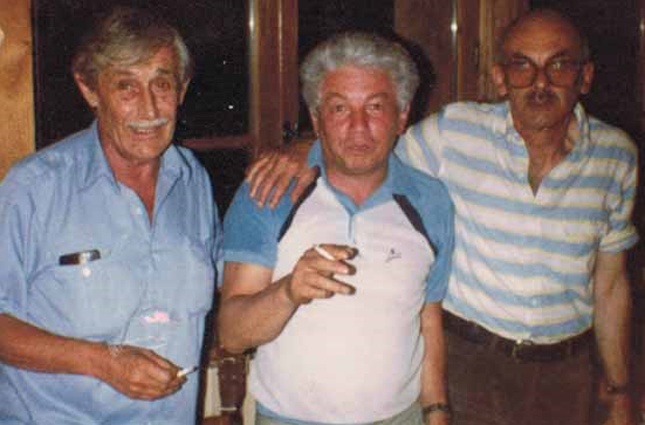

С Виктором Некрасовым и Булатом Окуджавой в Женеве, 1982 год. «Про Окуджаву говорили — дескать, холодный, с людьми дистанцию держит, но, на самом деле, не холодным, а во многом даже трогательным он был»

— Поэт Твардовский сказал...

— Ну да.

— А он сам хорошим поэтом был?

— Считаю, что да, просто новая, современная поэзия ему чужда была, он ее не принимал, хотя потом и Евтушенко, и Вознесенского привечать стал...

— В «Новом мире» вы много опубликовали?

— Да нет, я вообще опубликовал немного. У меня там первая повесть «Мы здесь живем» вышла, маленький рассказ, который «В купе» назывался, рассказ «Хочу быть честным»... Я как-то по нечетным годам там печатался: в 61-м, 63-м, 65-м и 67-м.

— Честным вы в 65-м быть захотели?

— Нет, в 63-м, а после 67-го Твардовскому «Чонкина» я принес. Он, кстати, утверждал, что опубликовать можно все (тогда, в советское время!), — лишь бы это художественно было, а тут вдруг понял, что нельзя, и говорить стал, что это нехудожественно. В общем, очень сурово свои суждения мне высказал, а до этого много комплиментов делал, и я думал: ну, скажет, что напечатать не можем, и все, но тут такие слова жесткие...

Мы к его заместителю Александру Григорьевичу Дементьеву пошли, и тот историю рассказал: «Будучи молодым филологом, я на пароходе с чешскими учителями оказался — с ними по Волге плыл. Подошел, представился, познакомился, они спросили, знаю ли я чешскую литературу, я ответил, мол, кое-что, и очень хвалить Гашека стал. Они так возмутились: «Гашек?! Да это же враг народа!» — совершенно не приняли. Может, сейчас на одного из тех учителей я похож — чувствую, что за произведением вашим большой замысел, даже понимаю это, но принять не могу».

Цвет советской литературы и искусства: Владимир Войнович, Борис Мессерер, Фазиль Искандер, Булат Окуджава, Лев Копелев, Андрей Битов, Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Виктор Ерофеев и другие, 1979 год

— По-человечески объяснил...

— Да, и поэтому я на него не обиделся (улыбается).

— А на Твардовского?

— Обиделся тогда, разумеется, и еще больше потом, а сейчас понимаю: нельзя меня было печатать, человек просто не знал, что делать, и честно признаться в этом не мог.

«ОКУДЖАВА ЧАСТО СПРАВОЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ БРАЛ, СОВСЕМ ЗАБЫТУЮ ФАМИЛИЮ ЕЩЕ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА НАХОДИЛ, ЗВОНИЛ И СПРАШИВАЛ: «ПРИВЕТ, СТАРИК, КАК ПОЖИВАЕШЬ?»

— Твардовский изломанным был?

— Конечно.

— И крепко пьющим?

— Не только это — со сложной судьбой. Отец и брат ссыльные, раскулаченные, какое-то время, очевидно, он от них дистанцировался, но Александр Трифонович все-таки совестливым был. Когда я к Твардовскому, уже первые главы моего романа прочитавшему, шел, Виктор Платонович Некрасов меня сопровождал и напутствовал: «Слишком строго ты Александра Трифоновича не суди — он сейчас пойдет и напьется». Совестливый, повторяю, он был, но по совести жить жизнь не позволяла, и когда его поступки в противоречие с его совестью входили, запивал.

— У вас теплые отношения с Окуджавой были...

— ...это правда...

— Хороший был человек?

— По-моему, очень. Про него еще с самого начала говорили: холодный, дескать, с людьми дистанцию держит, но, на самом деле, не холодным, а во многом даже трогательным он был. Ну, например, такой факт: сам уже немолодым будучи, он часто справочник Союза писателей брал, какую-то совсем забытую фамилию еще живого человека находил, звонил и спрашивал: «Привет, старик, как поживаешь?». Объяснял: «Ну ему же одиноко, и тут вдруг Окуджава звонит и интересуется, как дела...».

Театральный художник и сценограф супруг Беллы Ахмадулиной Борис Мессерер, писатель Василий Аксенов, Белла Ахатовна и Владимир Войнович на церемонии вручения премии «Триумф», Москва, 2001 год

— Знаю, что к Солженицыну вы сложно всегда относились, — это до сих пор так или что-то пересмотрели?

— Нет, не пересмотрел и отношусь, пожалуй, еще хуже. Кстати, так не всегда было...

— ...и вы об этом писали...

— Да, в книжке о Солженицыне описывал, как Твардовский пришел и первые главы из «Одного дня Ивана Денисовича» стал читать, в каком восторге я был, и эта восторженность довольно долго во мне оставалась, но потом какие-то вещи стал замечать: гражданскую позицию его, отношение к национальному вопросу, и чем дальше он туда уходил, тем хуже и хуже писал — «Красное колесо» я, например, уже не осилил...

— Ну да, тяжело...

— До меня оно не докатилось.

«ЧТОБЫ РОЛЬ РУССКИХ И ЕВРЕЕВ ОЦЕНИТЬ, СОЛЖЕНИЦЫНУ НЕ ХВАТИЛО СОВЕСТИ, УМА И ТАЛАНТА»

— Солженицын — большой писатель?

— Значительный, но преувеличенный — с самого начала. Нас первое впечатление ошеломило... Можете себе представить: несмотря на хрущевские разоблачения Сталина, в литературе ничего же близко не было, а люди из лагерей приходили, их было множество, миллионы...

— ...они рассказывали...

— ...и все это крутилось-крутилось-крутилось... Уже первые рукописи ходили...

— ...того же Шаламова...

— ...да, потом Ольга Слиозберг такая была — многолетняя узница ГУЛАГа...

— ...то есть что-то вы уже знали?

— Что-то знал, потому что отец у меня сидел.

— Он впечатлениями делился?

— Неохотно — бабушка больше рассказывала, но знал, знал. Я многих людей, которые сидели, встречал, эта тема всех волновала, и вдруг такая вещь появляется, да еще очень сильно написанная — конечно же, все совпало. Впечатление от этой книги из ее художественных достоинств и самого факта, что это впервые сказано, складывается — было ведь ощущение, что он вообще первый сказал, хотя и другие говорили, просто их никто не печатал. Мне кажется (может, я ошибаюсь), что Солженицын — выученный писатель, стихийного таланта у него не было. Стихийный талант — это Венедикт Ерофеев, например, он совершенно...

— ...оттуда, сверху...

— ...да-да, а Солженицын — он же математик, какие-то вещи выучил — и складывает их, просчитывает...

— ...конструирует...

— ...но очень умело. Значительный, короче говоря, писатель — об этом и «Один день Ивана Денисовича» свидетельствует, и рассказы, которые я не так высоко, правда, ценю: «Случай на станции Кочетовка»...

— ...хороший рассказ...

— ...и «Матренин двор». Это, на самом деле, очерк, причем очень удачный, но и Глеб Успенский сильным был очеркистом. Очерк сам по себе жанр хороший, и почему я говорю, что «Матренин двор» — это очерк? Я рукопись видел, текст, на машинке, на листах, напечатанный, в уголке которых квадратики для фотографий были, и в одном из них фотография этой Матрены была вклеена — настоящей.

— Потрясающе!

— Так что это не просто вымышленный образ.

— Вам мессианство Солженицына, наверное, не нравилось?

— Ну да, и чем дальше, тем больше.

— А в национальном вопросе что не так было?

— Ну как же? Вы же мою книгу о нем «Потрет на фоне мифа» читали?

— Да, конечно...

— Когда я ее писал, этой его работы, «Двести лет вместе», еще не было, я ее потом прочел, и когда в одном из еврейских центров здесь, на Никитской, выступал, у меня спросили, что об этой книге и ее авторе думаю. Я ответил, что автор равновесно роль русских и евреев оценить взялся, но для этого ему не хватило совести, ума и таланта. Суровый такой приговор вышел, да? — но, на самом деле, Солженицын за нерешаемую задачу взялся, потому что даже неизвестно, кого кем считать...

— ...начнем с этого...

— ...да, и потом какие-то подсчеты нелепые, когда он написал, что на фронте ни одного еврея ему хоронить не пришлось (смеется), а значит, евреи во втором эшелоне все время были, в санбатах, в штабах, а не на передовой, как русские, и в лагерях они тоже очень хорошо — кто при кухне, кто при лазарете — устраивались... Я тогда спросил: «А кто тогда сам Солженицын? На фронте во втором эшелоне, в лагере — в шарашке, значит, еврей?». Если до него это дошло, он, наверное, очень обиделся, но вообще, это затея глупая, и когда он говорит, что евреев на передовой было мало... Конечно, потому что на передовой в основном крестьяне находились, но если бы он московское ополчение взял — там евреев полно было: они сразу же воевать пошли и погибли.

«МАКСИМОВА ЕВТУШЕНКО ПРЕДУПРЕДИЛ: «ВОЛОДЯ, ИМЕЙТЕ В ВИДУ, Я КАРАТЕ ВЛАДЕЮ»

— Мне кажется или действительно Евтушенко вы недолюбливаете?

— Да, у меня с ним очень серьезный конфликт был.

— Из-за чего?

— Дело в том, что в 75-м году сотрудники КГБ меня отравили — недалеко отсюда, в гостинице «Метрополь». Большая угроза для жизни существовала, в процессе отравления мне сказали, что жизнь моя кончена, и когда я понял, что еще жив, осознал, что единственная моя защита — в гласности. К Сахарову пошел, сначала у него пресс-конференцию для зарубежных журналистов собрал, потом еще, затем написал об этом — словом, свидетельствовать стал, как и что происходило, а Евтушенко, как мне это доносилось, везде говорил, что я врун и что ему точно известно: никто меня не травил.

Не знаю, почему его так мой рассказ задевал, но он против меня воевать начал, и если приходил к кому-то и книжку о Чонкине видел, на пол ее швырял и возмущался: «Зачем вы эту дрянь читаете?!». Ну, это ладно, это, допустим, ему не нравится, но то, что насчет отравления я лгу...

В начале 90-х я еще наполовину там, наполовину здесь жил, и такая писательская организация «Апрель» была, знаете?

— Да...

— Они какой-то выборный орган избирали и меня в правление или что-то вроде того записали — кандидатуру мою предложили, так Евтушенко выступил и сказал, что категорически против, поскольку Войнович лживые сведения распространяет, — «уж я-то точно знаю, что этого не было, я человек осведомленный»... Я тогда очень разозлился и об этом в журнале «Столица» написал — о том, как Евтушенко реагировал. Он редактору Мальгину позвонил и пригрозил, что в суд на него подаст, я тут же ответил: «А почему на Мальгина? Пусть на меня подает — в суде с ним встретимся». Короче, не любить Евтушенко основания у меня есть.

Иногда мне слышать приходится: «Ну, ты его не любишь, потому что он к тебе так отнесся», но если бы он к вам так отнесся, я бы его тоже не полюбил. Хотя, конечно, поэт он одаренный — сейчас его не читаю, а многие ранние стихи даже наизусть помню.

С Дмитрием Гордоном. «Чаще смеяться пытаюсь. Правда, не всегда получается»

— Воспоминания Аксенова о шестидесятниках вы читали?

— Еще нет.

— Просто интересно ваше мнение услышать...

— У меня его, к сожалению, пока нет: начал читать, но почему-то не пошло — отложил и забыл. Где-то у меня эта книга лежит...

— Это правда, что в Центральном доме литераторов писатели часто дрались?

— Бывало, да.

— Выпимши?

— Да, но серьезных драк не припомню: так, задирались, кулаками размахивать начинали... Как-то Владимир Максимов с кем-то сидел, и Евтушенко к ним подошел. Раз уж о нем мы заговорили, я о нем расскажу, хотя, может, вам это неприятно... Он очень хотел, чтобы его весь народ любил и каждый человек в отдельности, поэтому если кто-то не слишком восторженно его воспринимал, выяснять отношения шел. У Максимова он спросил: «Володя, почему вы меня так не любите?», а тот: «Евгений Александрович, отойдите, пожалуйста, у нас тут свой разговор...». Он в том же духе продолжил, Максимов что-то грубое сказал, Евтушенко предупредил: «Володя, имейте в виду, я приемами карате владею». — «Я не знаю, — ответил Максимов, — каким приемам вас в КГБ обучали, но я бутылкой по голове так трахнуть могу, что карате не понадобится» (смеется).

Часто близкие к рукопашной ссоры вспыхивали, но таких уж драк я не помню.

(Продолжение в следующем номере)