Смотрите авторскую программу Дмитрия Гордона30 октября-5 ноябряЦентральный каналАнатолий КОЧЕРГА: 4 ноября (I часть) и 5 ноября (II часть) в 16.40

|

|

|

18 июля 2008. Телеканал "Киев"

Евгений ЕВТУШЕНКО: «Всех женщин, которых называл своими, я до сих пор люблю —а как же иначе? При этом ни одной из четырех жен не изменял — в каком-то духовном, большом смысле...»

Сегодня, пожалуй, нет второго поэта, способного, как Евгений Евтушенко, собрать и в одиночку удерживать в напряжении пятитысячный Кремлевский дворец. Никто уже так не читает стихи: мощно, азартно! Его яростный голос завораживает, пророческие слова обжигают, но нынешним 20-летним, заглянувшим к легенде «на огонек», трудно представить, что это лишь бледная тень той оглушительной славы, которую имел Евтушенко полвека назад.

Тогда «Евгения — уходящей эпохи гения» восхищенно слушали не залы — стадионы. В то время когда советские эстрадные певцы стояли у микрофона, словно в почетном карауле, навытяжку, Евтушенко выходил на сцену в рубашке жизнерадостно-попугаистой расцветки и с прибаутками раздавал автографы. Плевать ему было, что не печатали, держали и не пущали, — явочным порядком он присвоил себе привилегию читать неопубликованное.

Однажды в Лужниках восторженная толпа подхватила его и понесла — так, на руках, он и был вознесен на поэтический Олимп. Несколько часов кряду Евгений Александрович читал стихи по-русски и по-испански на «Арена де Мехико» — и 28 тысяч мексиканцев, затаив дыхание, ему внимали. В Саньяго де Чили он выступал с балкона дворца Ла Монеда, с которого последний раз обратился к народу президент Альенде, — и 30 тысяч не шибко образованных, простых чилийцев не расходились с площади.

Сила его эмоционального воздействия, иными словами, харизма была так велика, что Паоло Пазолини загорелся идеей снять поэта в роли Иисуса Христа. Напрасно знаменитый кинорежиссер, член ЦК Компартии Италии, упрашивал твердолобых советских чиновников дать согласие, тщетно обещал создать образ бунтаря-революционера — отказали ему наотрез...

Святостью, впрочем, Евтушенко не отличался никогда. Уже в 10 лет его заставляли вышивать крестиком и гладью, пытаясь отвлечь от эротики (ею тогда считались романы Ги де Мопассана), а в 15 учителя ломали голову, как реагировать им на нескромные строчки:

Мне в жадности не с кем сравниться,

И снова опять и опять

Хочу я всем девушкам сниться,

Всех женщин хочу целовать...

Ну а уж после знаменитого «Постель была расстелена, и ты была растерянна...» блюстители советской морали и вовсе заклеймили автора как «певца грязных простыней». Даже поэт Владимир Соколов, договорившийся, чтобы в порядке исключения Евтушенко приняли без аттестата зрелости в Литературный институт, по-приятельски интересовался: «Женя, не понимаю, зачем тебе женщины, — у тебя такая богатая фантазия».

Это какое-то первобытное, необузданное мужское начало проявлялось не только в презрении к ханжеской морали, но и в вызывающем бесстрашии. В стране, живущей в атмосфере тотального страха, одни считали поведение Евтушенко предвестником грядущих перемен, скорой свободы, другие, напротив, — странностью, аномалией. Кто-то даже, пытаясь оправдать собственную рабскую покорность, пустил слух, что Евтушенко — полковник КГБ: мол, легко ему быть смелым... Им и невдомек было, что страх тоже бывает разным: можно наложить в штаны, встретив в темной подворотне хулиганов или будучи вызванным в начальственный кабинет, а можно бояться обидеть ребенка... Последнее чувство знакомо Евгению Александровичу, как никому.

Его биография, словно «русская рулетка», захватывающа и непредсказуема. Демонстративно не явился на исключение Пастернака из Союза писателей и написал письмо в защиту высланного Солженицына, пил шампанское с Робертом Кеннеди (с обезоруживающей улыбкой спросив того: «Вы действительно хотите стать президентом?») и прошел пробы на роль Сирано де Бержерака в так и не снятом из-за этого фильме Рязанова... Азартный, жизнеутверждающий и эпатажный, он так досадил красно-коричневым, что в 92-м «патриоты» сожгли его чучело во дворе дома Ростовых. Думаю, это не менее красноречивая оценка поэтического вклада, чем Государственная премия СССР и недавнее выдвижение на Нобелевскую премию в области литературы.

«Лет нет!» — резюмировал Евгений Александрович, разменяв восьмой десяток. По-моему, он ничуть за эти годы не изменился (разве что пишет теперь не ручкой, а на ноутбуке), но зато мы стали другими. На смену эпохе развитой русской поэзии и поэтов-проповедников пришло время рыночных отношений, в котором не нашлось места стихам. Писатели оказались оттеснены на обочину общественного движения, властитель умов теперь — телевидение. Слава Богу, жизнь на два дома: в России и Штатах — позволяет Евтушенко свести неприятные последствия такой ситуации к минимуму, а тем, кто пытаются этим его укорить, даже обвинить в двуличии, поэт отвечает словами своего друга Пабло Неруды: «Враги называют меня двуликим? Дураки — у меня тысяча лиц!».

«МОЯ ЖЕНА ГАЛЯ ПРЕЗРИТЕЛЬНО БРОСИЛА: «НИЧЕГО, ПУСТЬ ТЕ, КТО САЖАЛИ, ТЕПЕРЬ ПОСТОЯТ»

— Евгений Александрович, годы идут, а вы — наперекор им! — все молодеете. Поделитесь секретом: как это вам удается?

— Ну, не знаю, не знаю... Я, если помнишь, всегда говорил, что человечество делю на две категории: с искорками в глазах и без оных. Случается, кстати, что у не очень хороших людей взгляд излучает энергию, а у порядочных и добрых он иногда какой-то потускневший, погасший. Когда это вижу, хочется просто поделиться с ними своей энергией — во мне так много ее накопилось... Смотри, уже в этом — официально-юбилейном году — столько провел встреч с почитателями поэзии, что уже и со счета сбился. Только нынешним летом выступил раз 40, а прошлый год закончился для меня впечатляющим действом в московском 25-тысячном дворце «Олимпийский», где показывали рок-оперу «Идут белые снеги...».

Первая супруга и Муза Евгения Евтушенко — одна из лучших советских поэтесс и просто красавица Белла Ахмадулина |

Когда все закончилось, ко мне подошла зам нашего мэра Лужкова Людмила Швецова — когда-то, еще фабричной девчонкой, она получила премию за исполнение моих стихов, знает почти все наизусть, а теперь помогала нам, за что я сердечно ей благодарен. «Женя, — сказала она, — сегодня тут звучали знакомые мне и совсем новые стихи, но я, честно говоря, смотрела в основном не на вас, а на людей, постоянно переводила взгляд с партера на галерку... Это было потрясающе: вы отражались в их глазах! Впервые я видела в одном зале зрителей настолько разных поколений — тех, кого мы называем сейчас на английский манер тинэйджерами, и шестидесятников. Это какое-то чудо: вы соединили их в одно целое, они одинаково были захвачены поэзией».

— С вашего позволения продолжу тему... Вчера в Харькове я познакомился с девушкой 22 лет, которая призналась, что помнит наизусть всего Евтушенко, и тут же начала цитировать... Я ушам своим не поверил: сейчас молодые люди не знают ни Ленина, ни Высоцкого — авторитетов для них нет, и вдруг такая искушенная ценительница поэзии. «Что же вам нравится в стихах Евтушенко?» — спросил я. «Все нравится, — сказала она, — потому что он — это я»...

— Так и ответила? И впрямь удивительно! Мне еще не приходилось перевоплощаться в девушку, да еще 22 лет от роду...

Между прочим, как бы ни любили люди какого-то поэта, какими бы горячими поклонниками его творчества ни были, желательно, чтобы они умели его стихи анализировать. У меня, между прочим, всегда, во всех моих браках, наиболее жестким критиком, которого я даже побаивался, была (и остается!) жена...

— По-вашему, это везение?

— Огромное! Первая моя супруга Белла (Ахмадулина. — Д. Г.) тоже поэт, но совершенно другой, и по поводу стихов мы очень часто с ней спорили. Она мне без экивоков указывала, что было ей не по душе, да и я, признаться, не отставал. Вторая жена Галя была дерзка в определениях, иногда произносила резчайшие вещи, но если ей что-то нравилось, то нравилось: она готова была за эти стихи умереть...

— Например?

— Самым любимым у нее было мое стихотворение «Одиночество», а еще о возвращениях из лагерей — все-таки с полжизни она провела в приюте для сирот, которых называли детьми врагов народа. Галя в огромной степени была моей совестью — никто, совершив подлость, не мог рассчитывать на ее снисхождение (в этом смысле она была экстремисткой)... На поминки поэта Луговского, устроенные в его очень большой, но ставшей тесной квартире, директор издательства «Советский писатель» Лесючевский чуть задержался. Обвел комнату взглядом: ни одного свободного места. Писательские вдовы, жены и сами писатели наперебой бросились предлагать ему свои стулья, а Галя презрительно бросила: «Ничего, пусть те, кто сажали, теперь постоят».

— Он был причастен к репрессиям?

— Вплотную — карьеру сделал на том, что писал для НКВД соответствующие заключения по диссидентским и всяким сомнительным рукописям.

Вот такая Галя бескомпромиссная! Когда я по требованию цензуры вносил правки, она негодовала: «Зачем эту строку корежишь? Брось, ты не имеешь права портить свои стихи!». Я разводил руками: «Такое сейчас время — пусть хотя бы кусочек правды дойдет до людей. Пойми, это война, в которой иногда приходится сдавать деревню, чтобы взять город». Она никаких доводов не принимала: «Да плюнь ты на это! Я хорошо шью — не пропадем. Пиши, как хочется, не позволяй им трогать стихи». Меня это нравственно дисциплинировало...

«МАША МНЕ ОДНОВРЕМЕННО И ДОЧЬ, И СЕСТРА, И МАМА, А ИНОГДА ДАЖЕ СТРОГАЯ БАБУШКА»

— Галя жива? Вы с ней поддерживаете отношения?

— Да, иногда общаемся. Когда опубликовал антологию «Строфы века», подарил ей экземпляр. Галя никогда не говорила мне больших комплиментов, но тут позвонила: «Знаешь, я не выходила из дома неделю — не могла оторваться от этой книги. Все-таки ты молодец!».

Евгений Александрович со второй женой Галиной. «Галя была дерзка, иногда произносила резчайшие вещи, но если ей что-то нравилось, то нравилось: она готова была за эти стихи умереть»... |

— Кажется, она до сих пор вас любит...

— (Удивленно). А как же иначе? Разве можно не любить тех, кого мы когда-то любили? Я этого не понимаю.

— Любопытная, однако, сентенция...

— Но почему? Если такие примеры редки, то лишь потому, что большинство живущих на белом свете мужчин и женщин не знают, что такое любовь: под нею они понимают какую-то верность или — чаще всего! — взаимоуважение. Это тоже, конечно, имеет большое значение, но...

— Вы до сих пор любите всех женщин, которых называли своими?

— Всех абсолютно — нет ни одной, которая бы разочаровала...

— Какое же большое у вас сердце!

— (Соглашается). Это верно — поэтому в нем были шумы и врачи диагностировали перикардит (увеличение сердечной сумки). Понимаешь, три заветных и не дряхлеющих слова «я тебя люблю» каждый раз звучат для меня по-новому, никогда не становятся штампом, клише (именно ими будет спасено человечество!). Больно видеть, когда с тех же самых губ, что их произносили, при разводе срывается фраза...

— ...«Я тебя ненавижу!»...

— Что может быть хуже взаимооскорблений, которые слышат вдобавок дети? У меня ничего подобного не было, хотя разводился я трижды — никогда мы не опускались до перетряхивания грязного белья и выяснения отношений. Просто и жизнь моя кочевая, да и характер брали верх над привычкой, стремлением к семейному уюту... Нет, я себя не оправдываю, но считаю, что ни одной из своих жен не изменял (честное слово!) в каком-то духовном, большом смысле. По-прежнему всех их люблю, хотя с Машей (она совершенно удивительная женщина!) мы вместе уже 22 года.

— Немало!

— С ней, кстати, я первый раз повенчался.

— Какая у вас разница в возрасте?

— 30 лет. Ровно... Ты знаешь: у меня никогда не было дочки — рождались лишь сыновья, и вот с ней возникло такое чувство, будто она мне одновременно и дочь, и сестра, и мама, а иногда (улыбается) даже строгая бабушка.

— Ей с вами интересно — это понятно, ну а вам есть о чем с ней поговорить?

— Слава Богу, всегда! Самое страшное в отношениях — скука: пускать ее на порог нельзя, а когда пара бранится (я не имею в виду грязные ссоры!), когда искры высекаются от столкновения двух характеров — это вполне нормально. У меня всю жизнь — так получалось! — были женщины с норовом, совершенно не похожие одна на другую. Вкусы в литературе у них тоже разные — при этом мы очень редко совпадали в оценках. Маша, например, не признает Горького, а я, когда писал о нем, стал перечитывать «Детство» и...

— Хорошая, между прочим, книга...

— Божественная! Чего только стоит момент, когда во время порки Цыганок подставляет руку под розги — это же потрясающе! А какая бабушка у Алексея Максимовича была чудесная! Представь, мы с Машей лежим в постели, я читаю и плачу, а она от меня отворачивается. Не хочет поддерживать разговор: дескать, читай-читай!

«ЕСЛИ У ВАС БЫЛИ ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МАТЕРЬЮ ЭТОЙ ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ДАМЫ, ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ЕЕ ОБ ЭТОМ В ИЗВЕСТНОСТЬ?»

— Вы сказали, что женам не изменяли, — как же тогда назвать то, что у вас было с другими женщинами, когда находились в браке?

— (Пауза).

— Я вас, по-моему, поставил в тупик?

— Да, потому что слова такого не существует. Впрочем, это не было каким-то коллекционированием. Понимаешь, часто я ездил совершенно один по гастролям, а когда выступаешь, отдаешь залу колоссальную энергию, такой же обжигающий протуберанец получаешь в ответ, и потом просто хочется нежности, трудновато в одиночестве оставаться...

Терпеть не могу мужской неблагодарности! Я, например, очень уважаю Блока, но мне категорически не нравится одно из его высказываний. «У меня, — произнес он, — было практически две женщины: первая — моя жена, а вторая — все остальные». Такой фразы я никогда бы себе не позволил...

Любовь Менделеева была очень талантливой, он любил ее и по-своему превозносил, но отношения этой семейной пары обсуждать я не собираюсь: меня покоробило, что Блок сказал о других женщинах, — мне кажется, он их обидел. Это недостойно, но еще больше я был шокирован тем, что обожаемый мною Пушкин (а у меня нет человека любимее!) написал однажды в послании своему другу...

Третьей супругой поэта стала англичанка Джан, которая родила Евтушенко двух сыновей — Сашу и Антона |

— ...про Анну Керн, которую «с Божьей помощью...» — и дальше по тексту?

— Да. Этого понять и простить не могу.

— А вот Анне Керн, очевидно, понравилось...

— Письмо?

— Нет, то, что Пушкин с ней сделал...

— Может, и так, и все-таки я надеюсь, что она этого ернического послания не читала. Правда, поскольку Александра Сергеевича я боготворю, не могу бесповоротно поверить, что он это писал всерьез, и пытаюсь найти смягчающие обстоятельства... Видимо, у старых лицейских товарищей, совершавших походы во всякие краснофонарные заведения, выработался такой стилек, по сегодняшнему выражаясь — стеб. Думаю, это была бравада мальчишек, которые, стесняясь сентиментальности, грубыми словами нарочно прикрывали какую-то свою внутреннюю застенчивость, и ничего общего с подлинным их отношением к близости мужчины и женщины она не имела.

Вообще, молодые люди часто притворяются большими циниками, чем на самом деле являются, — это максимальная защита, к которой могу прибегнуть, говоря о моем любимом поэте. Все-таки не ожидал, что он так отзовется, пусть даже в частном письме, о женщине, которой посвятил гениальные стихи...

— По-моему, Евгений Александрович, на фоне нынешних те далекие времена кажутся удивительно целомудренными... В стране, где едва ли половина населения сидела, а вторая была вертухаями, без непечатных выражений ничего не делалось, и до сих пор с помощью мата начальники руководят, писатели приумножают тиражи, певцы собирают залы... Ну а сами вы неужели никогда к такой лексике не прибегали?

— Был грех... В 48-м году меня совершенно необоснованно (это потом выяснилось!) заподозрили в краже учебников и сожжении их на крыльце школы, ну а поскольку признаться в содеянном, как того требовали учителя, я отказался (с какой стати, если ни в чем не виноват?), в 15 лет меня исключили из школы, причем дали такую ужасающую характеристику, что устроиться с ней никуда не мог: ни на работу, ни в техникум... Время между тем было сталинское — того и гляди, пришьют статью за тунеядство. Выручил отец: послал с рекомендательным письмом в Казахстан, в геолого-разведывательную экспедицию. Там под моим началом оказалось 15 расконвоированных уголовников, отсиживавших долгие срока (смысла бежать им не было, поскольку получали они уже чистую зарплату) — вот я и наслушался от них разных историй...

Домой вернулся бывалым таежником — помню, стояли мы с мамой на задней площадке трамвая и, захлебываясь, я рассказывал ей о своих приключениях. Вскоре я увидел, что пассажиры пугливо от меня отодвигаются, а у мамы слезы текут ручьями. «Что случилось?» — спросил. «Женя, — всплеснула руками она, — ты даже не замечаешь, что каждое второе слово у тебя нелитературное». Я честно старался от этого излечиться, но получалось неважно.

Последний удар по дурной привычке нанес Париж. Когда попал туда первый раз, там еще можно было застать русских эмигрантов-дворян, работающих таксистами. Однажды мы ехали с женой в машине, что-то оживленно обсуждая, я был несдержан, и вдруг водитель полуобернулся и сказал мне на чистом языке: «Молодой человек, хочу вас предупредить, что я петербуржец и хорошо понимаю язык. Скажите, пожалуйста, если у вас были интимные отношения с матерью этой очаровательной дамы, зачем ставить ее в известность — это как-то не по-джентльменски». Его замечание сразило меня наповал и... окончательно излечило от сквернословия.

«ИЛЛЮЗИИ ПО ПОВОДУ ЕЛЬЦИНА РАССЕЯЛИСЬ БЫСТРО — И ГЛАЗОМ МОРГНУТЬ НЕ УСПЕЛ»

— Как вы знаете, Андрон Михалков-Кончаловский издал мемуары, где в подробностях, вплоть до физиологических, описал большинство своих громких романов. У вас никогда не было искушения подобную книгу...

— ...(Перебивает). Нет! Андрона я считаю очень талантливым, своеобразным режиссером, и мне кажется, такое выворачивание на всеобщее обозрение подробностей частной жизни недостойно его дарования и образованности. Возможно, какой-то деликатности, которая обязательно должна присутствовать в человеческих отношениях, не хватило. Мне это, во всяком случае, не понравилось.

В романе «Не умирай прежде смерти» я описал трех своих жен, с которыми развелся, и Машу в совершенно другом ключе. Любопытно, что из-за этого у меня даже возникли трения с американским издательством «Рэндом хаус» — его редакторы заявили: «Мистер Евтушенко, это очень хороший роман, но главу о ваших женах по соображениям маркетинга мы предлагаем вам исключить».

«Лишь в объятиях я загребущий. Что поделать, люблю обнимать...». С четвертой женой Машей у Евгения Александровича разница 30 лет |

— Самое главное!

— Вот и Артем Боровик, когда я дал ему рукопись: выбирай, дескать, что хочешь, — опубликовал именно эту главу, хотя никакого отношения к политике, интересовавшей его вроде бы прежде всего, она не имела. Артем сказал: «Это в романе лучшее — ты так замечательно написал о своих женах!».

Я, честно говоря, не мог сообразить, почему американцы эту главу зарубили. «Что вас не устраивает?» — спросил. «Понимаете, мы рекламируем не только книги, но и авторов. В американских мемуарах, независимо от того, пишет их женщина или мужчина, принято обвинять в своих разводах другую сторону, а ваше отношение к бывшим женам — это выпадение из традиций». — «Ну и что плохого в том, что я говорю о них хорошо?». — «А то, мистер Евтушенко, что сами вы выглядите в этом случае очень скверно. Если они были такие замечательные, как же вы могли с ними развестись?». Я обомлел...

— Логика в этом есть...

— Но какая — ханжеская, лицемерная! Я просто проклинаю себя за то, что пошел на уступки... У меня же был выбор: конкурирующие издательства предлагали напечатать роман без всяких купюр, но мне так хотелось, чтобы он поскорее дошел до прилавков, а тут все-таки крупнейшее издательство Америки, молниеносный выход в свет, огромный тираж...

Я совершил ошибку — снял эту главу, а доконал меня последний их довод. «Понимаете, — сказали они, — согласно законам маркетинга, нужно четко определить направление рекламы. У нас вот есть секции романа политического, психологического, сексуального, философского, так вот, мы тут посовещались и решили, что лучше его рекламировать как политический, но тогда зачем такая большая глава, почти 50 страниц, о ваших женах?». Я возразил: «Даже политику сложно понять без женщин, а составить более-менее правильное представление о людях, которые так или иначе занимались политикой, игнорируя их личную жизнь, вообще невозможно»...

— Под влиянием и при участии дам перевернута не одна страница истории...

— Безусловно — именно от них зачастую зависит, какие решения принимаются. Помню, как 19 августа 91-го, в самом начале путча, я собрался к Белому дому, и Маша вдогонку кричала: «Если тебя убьют, даже не думай домой возвращаться!». У нас тогда двое маленьких детей по двору бегали, и она хотела меня остановить, просто боялась, а вот мужчины, наоборот, подталкивали к действию. У меня есть друг-евтушенковед Юра Нехорошев...

— Кто-кто?

— Вообще-то он бывший подводник и стихами никогда не интересовался... В 1962 году их лодку, которая вышла на несколько дней с базы под Мурманском, в связи с разразившимся Карибским кризисом срочно отправили на Кубу. Целый год они там воландались, всплывая лишь по ночам, а из книг у них на борту оказались только два тома вышедшего накануне первого собрания сочинений Евтушенко, и экипажу ничего не оставалось, как зачитать их до дыр. В результате вся команда стала евтушенковедами, а Юра — их председателем. Когда стране объявили о создании ГКЧП, он тут же приехал за мной, и что я должен был ему сказать?

Если ты помнишь, в романе описано, как я бежал по тропинке и встретил своего соседа-футболиста по кличке Бубукин. Утреннюю пробежку мы завершили вдвоем, а на прощание он мне сказал, как о деле решенном: «Увидимся у Белого дома». Сосед вроде и представить иного варианта не мог, а я думал, колебался, потому что это был страшный момент. Все-таки сталинский ужас сидел во мне глубоко, и, когда по телевизору передавали «Лебединое озеро», Чайковский звучал жутковато.

— Вы, помнится, не просто присоединились к антипутчистам, но и читали им новенькое стихотворение:

Пробуждается совесть у танков.

На танк поднимается Ельцин.

И с ним рядом — не призраки

бывших кремлевских вождей,

А России еще не исчезнувшие умельцы

И усталые женщины — жертвы очередей...

Только наивный человек мог так написать — правда?

— Дима, это мои самые ошибочные стихи... Они были написаны карандашом на ельцинской прокламации против хунты, и прочитал я их 20 августа с балкона Белого дома перед самой большой в моей жизни 250-тысячной аудиторией. В этот момент Ельцин спас Россию от того, чтобы ГУЛАГ не въехал в нее на танках, но уже через два дня он стал другим человеком. (Грустно). Ну что же, идеалисты бывают очень сильно наказаны жизнью, когда их иллюзии разбиваются о грубую реальность...

— Иллюзии по поводу Ельцина быстро рассеялись?

— И глазом моргнуть не успел, но все-таки, все-таки... Да будет тебе известно, наивность — не моральное преступление, она может повлечь за собой что-то серьезное только в одном случае — если на пике власти рискуешь чужими жизнями. Тогда за твои заблуждения расплачиваются другие, кого ты по недомыслию посылаешь на смерть, а в данном случае я отвечал сам за себя.

«МЫ ЛЮБИМ НЯНЧИТЬ СВОИ ПРОБЛЕМЫ, И В ЭТОМ ЕСТЬ ЧТО-ТО МИЛОЕ»

— Вы часто цитируете Пастернака, который говорил вам, что в настоящем мужчине должно быть что-то материнское по отношению к женщине. Вас называют — и совершенно справедливо! — защитником прекрасного пола, и вдруг на выступлении в Киеве вы, в нарушение сложившегося имиджа, прочитали стихотворение в защиту мужчин. Чем же такая перемена вызвана?

— Знаешь, поездка в Киев началась с нервотрепки и гонки: из-за того, что было много хвостов, страшно опаздывал на вокзал. Еле успел вскочить в последний вагон, шофер помог мне забросить багаж... Состав тронулся, и я оказался наедине с четырьмя чемоданами, наполненными рукописями и книжками, которые надо было как-то тащить через 10 вагонов в голову поезда. Даже не знаю, как бы я справился, но нашлись два замечательных парня и помогли донести вещи.

Чтобы отблагодарить ребят, я пригласил их в ресторан. Профессии обоих оказались далеки от поэзии: один работает аудитором, другой возглавляет фирму по борьбе с рейдерством, а раньше состоял в ФСБ. Они честно признались, что имени моего не слышали и меня не узнали, — просто так помогли. Мне очень понравились эти люди — такие сильные, молодые. Мы подружились, завязался разговор...

Обычно, если спрашиваешь американца: «How do you do?», он отвечает: «I’m fine», но это ничего не означает — вполне возможно, от него уходит жена, босс давно уже вознамерился уволить, да и с налогами непорядок. Янки просто считают неприличным грузить другого своими проблемами, а вот представителя славянского менталитета спрашивать, как дела, опасно — он тут же схватит тебя за лацкан, потащит в ближайшую забегаловку, начнет раздирать свои душевные раны, расскажет, как ему плохо...

Мы любим нянчить свои проблемы, и в этом есть что-то милое — не правда ли? Хотя в то же время я замечаю, что мы становимся все более закрытыми, все меньше позволяем себе бесед по душам, таких типичных для славянской натуры... В нашем, однако, случае образовалась замечательная, прозрачная исповедальность...

— ...которая может, наверное, возникнуть лишь в поезде...

— Ну почему — не только. Один из ребят, вздохнув, вспомнил, как от него ушла жена, второй посетовал, что никак не может найти подходящую девушку, я тоже рассказал им о своей личной жизни. Это было взаимопереливание, взаимодонорство, разговор получился настолько душевным, что мы даже немножко поплакали... Я почитал им навеянные нашей перекличкой стихи и вдруг увидел, как эти люди, не любящие, — нет, не так! — не привыкшие слушать поэзию, совершенно переменились, в них проступила какая-то беззащитность, а один затрепетал прямо как девушка.

«А почему, собственно, — спросил я себя, — сентиментальность и задушевность приписывают только слабому полу — некоторые из нас, мужиков, тоже страдают и переживают»... Я действительно всю жизнь защищал женщин от грубых мужчин, а тут решил вступиться за нашего брата и показать, какие мы тонкие и застенчивые, как нужно нас жалеть и, даже если мы немножечко заворачиваем куда-то налево, порой прощать.

Написанное по горячим следам стихотворение я вынес на суд киевлянок, и они, в общем, одобрительно к нему отнеслись, но я до сих пор боюсь услышать, что скажет моя жена. (Читает).

Всем завистникам и недоброжелателям поэт отвечает словами своего друга Пабло Неруды: «Враги называют меня двуликим? Дураки — у меня тысяча лиц» |

Ты же знаешь, что я не циник,

Что не зря появился на свет,

И в глазах неприкаянно синих

Угнетающей серости нет.

Лишь в объятиях я загребущий.

Что поделать — люблю обнимать,

Но не будь ни к кому завидущей,

Дочь, сестра и родимая мать.

Кто-то, с виду совсем не хрустальный,

Грубым кажущийся мужиком,

Одинокее, сентиментальней,

Чем вы, женщины, только тайком.

Не к лицу вам ревнивая жадность —

Вы же выше всех нас неспроста.

Стоит яблоку ли обижаться,

Если просится вишня в уста?

И без ревности и насмешек

Вы всесветлой душою своей

Пожалейте нас, братиков меньших,

Пожалейте нас — ваших детей.

В нас, как пули, под кожей зашиты

Те грехи, что себе не простим,

Но, как Божию нашу защиту,

Мы любимых своих защитим.

...Ты все-таки улыбнулся на яблоке-вишне, а вот мне, пожалуй, дома за это влетит.

— Евгений Александрович, на днях, по одной версии, вам исполняется 75 лет, по другой — вы отпразднуете 18 июля 76-летие... Что это за путаница такая — внесите ясность...

— (Лукаво). Мне уже исполнилось 75, но какое это имеет значение?

— Где же год выскочил?

— Просто в 44-м появилась возможность со станции Зима вернуться в Москву — осаду города сняли, было ясно, что Гитлеру скоро конец... Мама, правда, уезжала на фронт (она дошла с Красной Армией до стен Берлина и даже привезла занятный трофей — челюсть лани на золотой цепочке, где было написано: «Рейхсмаршал Геринг убил эту лань в своем имении»), вдобавок после 12 лет для въезда в Москву нужен был пропуск. Он оформлялся долго, ну а Зима — маленькая станция, все свои, поэтому мне быстренько исправили дату рождения.

«УВЕРЕН: ВЕРА ИНБЕР БЫЛА В ТРОЦКОГО ВЛЮБЛЕНА, ХОТЯ НИКАКИХ ТЕОРИЙ ОБ ИХ РОМАНЕ Я НЕ РАЗВИВАЛ»

— Сегодня вы, почти 76-летний молодой человек, смотрите на все так же, как в 20, или кое-что все-таки изменилось?

— Ну конечно же, изменилось — все меньше и меньше значения я придаю в жизни людей политике...

— Надоело?

— Дело не в том — я, безусловно, буду писать о политике, потому что нельзя быть к ней равнодушным, просто не буду уже заниматься ею профессионально. Вместе с тем должен признать, что избрание на I съезд народных депутатов СССР от Харькова дало мне колоссальный жизненный опыт. Я принадлежу к тем редким избранникам, которые не стыдятся приезжать туда, где были выбраны. На одно место нас тогда баллотировалось 18 человек, но я получил очень большое количество голосов — 84 процента. Даром что все были местные, и только я чужак, которым меня, к моей гордости, никто никогда не считал. Что интересно, удостоверение депутата я получил за номером 58 — именно по такой статье в сталинские годы сажали миллионы безвинных людей.

В новом для себя статусе мне пришлось делать многие вещи: добивался прекращения войны в Афганистане и отмены цензуры как государственного института, требовал избавления от однопартийной системы и от унизительной проверки на лояльность перед поездками за границу... Я выручил из тюрем немало несправедливо осужденных людей, восстановил превращенную в гимнастический зал харьковскую синагогу, участвовал в открытии первого памятного знака в Дробицком Яру... В ходе избирательной кампании я ни в чем не врал и ничего не обещал: честно говорил харьковчанам, что работы этой не знаю, но хочу оправдать их доверие и постараюсь сделать все, что в моих силах, а что не могу, то не могу.

— Все же с годами вы стали, по-моему, менее категоричны, и история с поэтессой Верой Инбер, которую недавно вы рассказали мне по телефону, лишний раз это подтверждает. Восприятие все же меняется?

— Просто с опытом начинаешь лучше понимать людей... По каким-то непроверенным слухам, я знал, что Вера Инбер была дальней родственницей Троцкого — седьмая вода на киселе, а оказалось, что она состояла с ним в довольно близком родстве — приходилась двоюродной сестрой. Более того, будущий организатор Красной Армии жил в их очень обеспеченном одесском доме — отец будущей поэтессы владел крупной научной типографией «Математика».

Лев и Вера были, видимо, близкими друзьями с детства, и когда я взялся об Инбер писать, из ее старых книг узнал, что она часто приходила к Троцкому в Смольный (правда, Лев Давидович уделял ей немного времени). Может, она была в него влюблена (я даже уверен, что влюблена, хотя никаких теорий об их романе не развивал), во всяком случае, Вера описала его влюбленным, даже несколько боготворящим пером.

— Раньше она же была вам категорически неприятна... Впрочем, судя по тому, как охотно в литературных кругах цитировали хулиганскую эпиграмму Маяковского: «Ах, у Инбер, ах, у Инбер что за глазки, что за лоб! Все смотрел бы, все глядел бы, любовался на нее б!» не только вам...

— Да, относился я к ней, мягко говоря, без симпатии — не мог простить отвратительной статьи о поэте Леониде Мартынове... В начале 30-х он был обвинен в заговоре с целью отделения от России Сибири — по этому, одному из многих фальшивых, сфабрикованных дел свое отсидел, а потом вернулся в Москву и выпустил книжку.

— Вы посвятили ему прекрасные ранние стихи «Окно выходит в белые деревья...».

— Они были у него не украдены, но написаны под его влиянием. (Читает):

Окно выходит в белые деревья.

Профессор долго смотрит на деревья.

Он очень долго смотрит на деревья

и очень долго мел крошит в руке.

Ведь это просто — правила деленья!

А он забыл их — правила деленья!

Забыл — подумать —правила деленья!

Ошибка! Да! Ошибка на доске!

Мы все сидим сегодня по-другому,

и слушаем и смотрим по-другому,

да и нельзя сейчас не по-другому,

и нам подсказка в этом не нужна.

Ушла жена профессора из дому.

Не знаем мы, куда ушла из дому,

не знаем, отчего ушла из дому,

а знаем только, что ушла она.

В костюме и немодном и неновом, —

как и всегда, немодном и неновом, —

да, как всегда, немодном и неновом, —

спускается профессор в гардероб.

Он долго по карманам ищет номер:

«Ну что такое? Где же этот номер?

А может быть, не брал у вас я номер?

Куда он делся? — Трет рукою лоб. —

Ах, вот он!.. Что ж, как видно, я старею,

Не спорьте, тетя Маша, я старею.

И что уж тут поделаешь — старею...»

Мы слышим — дверь внизу скрипит за ним.

Окно выходит в белые деревья,

в большие и красивые деревья,

но мы сейчас глядим не на деревья,

мы молча на профессора глядим.

Уходит он, сутулый, неумелый,

под снегом, мягко падающим в тишь.

Уже и сам он, как деревья, белый,

да, как деревья, совершенно белый,

еще немного — и настолько белый,

что среди них его не разглядишь.

Это мартыновская интонация, а я всегда, если кому-нибудь подражал, честно посвящал стихи вдохновившим меня поэтам. Послушай, как это звучало у Мартынова:

Я закричал ей: «Я видел вас когда-то,

Хотя я вас и никогда не видел,

Но, тем не менее, я видел вас сегодня,

Хотя сегодня я не видел вас!»

Потрясающе! Никогда не существовавшая интонация, богатый русский язык... «Лукоморье» — гениальное стихотворение, и я просто был оскорблен, когда Вера Инбер написала: «Нам с вами не по пути, Леонид Мартынов!». Поэт был ошельмован, его практически не печатали — жил, загнанный в переводы и всеми забытый, на 11-й Сокольнической, дом 11, квартира 11 в комнатах, завешанных старинными картами России...

— Какая трагическая судьба!

— (Сокрушенно). Эта статья просто вышвырнула его из общества, смахнула с поверхности литературы (хотя на самом деле Мартынов оставался большим поэтом), и особа, которая так легко через него переступила, вызывала у меня неприязнь. Вдобавок она приходила в литературное объединение, где я занимался, и донимала всех едкими замечаниями и нотациями, выдержанными в духе догматического начетничества. В Инбер было что-то от болонки: маленькая, с забавным взбитым коком, спичечными ножками, с каким-то нелепым шарфиком на тонкой шейке, она ворчливо излагала невероятно ортодоксальные вещи и была воплощением лояльности, что, впрочем, как-то не вязалось с ее неуверенностью. В этом тщательно маскируемом испуге было что-то загадочное.

— Очевидно, ее выпады были защитной реакцией...

— Да, ну конечно, она боялась, и, только узнав, насколько близка была заносчивая лауреатка Сталинской премии с Троцким, я понял ее трагедию. Ты только подумай: людей вокруг арестовывали даже за придуманные связи с Троцким, и, скажем, Михаил Аркадьевич Светлов сам мне рассказывал, как его вызвали в НКВД и допрашивали, потому что нашли «компромат»: в юности он писал стихи в троцкистские листовки. Ему настойчиво предложили сотрудничать в раскрытии тайных организаций, а Светлов, ни в каких заговорах не состоявший, не знал, как себя вести. Отрицать — только дразнить энкавэдистов, согласиться — станут потом мордовать за то, что ничего не раскрывает...

«ПРОЧИТАВ ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСА МОЕГО РЕПРЕССИРОВАННОГО ДЕДА, МАМА НЕДЕЛЮ ЛЕЖАЛА, КАК МЕРТВАЯ, — НЕ ДВИГАЛАСЬ И НИ С КЕМ НЕ РАЗГОВАРИВАЛА»

— Тогда, видимо, он и написал стихи: «Каховка, Каховка, родная винтовка...».

— Это, я думаю, было искренне, а чекистам Светлов просто сказал, что не умеет хранить тайны. Его спросили: «Почему?», и он вдруг неожиданно выпалил самоспасительное: «Потому что я алкоголик! Алкоголик!»...

— ...что, в общем-то, было чистейшей правдой...

— Ничего подобного, тогда он не пил ни капли, но прямо с Лубянки пошел в ресторан «Арагви»...

Евгений — «уходящей эпохи гений»... Начало 60-х. Эпоха ушла, Евгений остался... |

— ...и жутко надрался!

— ...и напился. Спровоцировал скандал, попал в отделение милиции... Его куда-то потом вызывали, прорабатывали, но все это поэта уже не пугало... Со временем Михаил Аркадьевич стал пить постоянно.

— Переломанная жизнь — правда?

— Конечно, а сколько таких было по всей стране! Связав это воедино, я совсем по-другому подумал о Вере Инбер: мне стало ее жалко. Представил еще, что она пережила в Ленинграде, где оставалась всю блокаду. Ее муж был главным врачом больницы, где спасали от дистрофии сотни — да какие сотни, тысячи! — ленинградцев. Медики изыскивали пусть очень маленькие, но все равно средства, чтобы поддержать погибающих от голода, а она была рядом и потом написала — не скажу, хорошую или плохую, — поэму «Пулковский меридиан». Война открыла в ней какие-то новые грани, и, как и многие люди, Инбер стала другой...

...Знаешь, у нас в семье были арестованы в 1937-м оба дедушки — этим начинается моя память. Отец мамы Ермолай Наумович Евтушенко — белорус, трижды Георгиевский кавалер, был человеком чапаевского склада: в начале 30-х в родной деревне Хомичи Гомельской области он пожег много икон, а потом приезжал, вставал на колени и просил у односельчан прощения за то, что натворил, — видно, чувствовал смерть приближающуюся. Он до больших дослужился чинов: был комдивом, носил два ромба, к нам приезжал на «эмке», но однажды за ним пришла другая машина.

Дедушка со стороны отца Рудольф Вильгельмович Гангнус — латыш по паспорту (хотя явно с солидной примесью немецкой крови: его предки в ХVIII веке переселились в Латвию) — был математиком. Деды мои были очень разными, но дружили, и я бы сейчас дорого дал за то, чтобы узнать, о чем они говорили, — я часто при этом присутствовал, но по малолетству ничего не понимал... Очевидно, обсуждали происходившее в стране.

...Арестовали их вместе. Потом, когда наступила пора реабилитанса, мама пошла в известное серое здание и получила свидетельство, в котором говорилось, что Ермолай Наумович Евтушенко, расстрелянный в 40-м году, не был ни в чем виноват, ни в каком заговоре не участвовал... Она решила посмотреть материалы его дела, протоколы допросов — тогда еще их выдавали...

— Пару листков?

— Как бы не так — многостраничные папки... Три дня мама ходила в архив, как на работу, а потом пришла домой и свалилась. Всегда энергичная женщина, работавшая, даже будучи на пенсии, она, как мертвая, неделю лежала в лежку — не двигалась и ни с кем не разговаривала... Сестра мне позвонила: «С мамой что-то произошло». Я к ней пришел...

— И что ее так впечатлило?

— Об этом она никогда не рассказывала. «Я тебе ничего не скажу, — выдавила с трудом, — и дай слово, что никогда туда не пойдешь и не будешь смотреть протоколы. Все, что в них написано, — сплошная неправда».

— И вы не пошли?

— Я дал слово!

— Неужели вам не хочется сейчас хоть одним глазком в эти документы заглянуть?

— Нет — примерно я представляю, что там... Знаю, как Мандельштам, другие несчастные подписывали все, что им подсовывали следователи-садисты, потому что существует порог боли, за которым люди ломаются. Достаточно прочитать письмо Мейерхольда, почему-то адресованное Молотову: как его истязали резиновыми жгутами, как били по пяткам, как, связанный, он извивался на полу, словно червь. Великий режиссер, которого, к сожалению, наше поколение не успело увидеть, описал все подробно.

Можно представить поэтому, что чувствовала Вера Инбер: ведь она же была не одна, у нее росли дочки — по сути, заложники системы. Ею не только личный эгоизм двигал — она боялась за своих детей...

— Страх был животный, физический!

— Нет — когда человек опасается не только за себя, но и за других, это уже не животный, а более широкий ужас... Когда после 1948-го погромного года власти заставили Шостаковича поехать в Соединенные Штаты, американские дураки-корреспонденты приставали к гениальному композитору с бестактными вопросами: «А что вы думаете о постановлении партии и правительства, касающегося вашей музыки?». В ответ он повторял, как заведенный: «Я абсолютно со всем согласен! Горячо приветствую... Буду работать... Исправлюсь!». Заокеанская пресса разразилась весьма саркастическими комментариями: мол, странно такое слышать, — а что странного — в таком положении они просто не были. Могли бы и догадаться, что Дмитрий Дмитриевич думал прежде всего о своей семье, оставшейся далеко в Союзе.

«ПОЧЕМУ МОЕ МНЕНИЕ О СТАЛИНЕ ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ ВОСКРЕСИТЬ НИКОГО ИЗ УБИТЫХ?»

— Евгений Александрович, вы всегда были страстным и последовательным борцом со сталинизмом — достаточно вспомнить нашумевшее стихотворение «Наследники Сталина», однако сегодня мы видим, что образ вождя народов в России отбеливается, отмывается от кровавых пятен... Зачем далеко ходить, если такие разные люди, как демократ Эдуард Шеварднадзе и гэкачепист маршал Язов утверждали в беседе, что Сталин — гений ХХ века и что такие исторические фигуры рождаются раз в тысячелетие...

— (Искренне удивляясь). Эдуард Амвросиевич тоже так говорил? Не может быть!

— Меня это вообще наповал сразило. Он, в частности, сказал: «Берия однозначно преступник и негодяй, а Сталин — великий человек, уникальная личность, глыба». Я вот смотрю сегодня российские фильмы, слушаю российских политиков (большинство которых — выходцы из Комитета государственной безопасности) и не могу отделаться от впечатления, что они дружно подготавливают народ к тому, что великого Сталина все-таки оболгали. Соратники, дескать, были плохие, а Иосиф Виссарионович святой: когда умер, один френч после него остался и две пары сапог. Скажите, ваше мнение о Сталине сегодня не изменилось?

— А почему оно должно измениться, если я не могу воскресить никого из убитых по его приказу — ни одного человека? Кроме того, все эти легенды, что якобы он ничего не знал, шиты белыми нитками.

— И тем не менее Шеварднадзе настаивает, что Сталин пребывал в блаженном неведении...

— Нет, ну конечно, все знать невозможно, но его подписи стоят под очень многими расстрельными документами — это факт установленный. Как же так? Умирает хозяин дома, подвал которого доверху набит трупами, а нам говорят, что он ни о чем не догадывался? Так не бывает! Сталин, без сомнения, был параноиком, а знаешь, что для меня оказалось самым разоблачительно-страшным? Я же видел его все-таки на демонстрациях, а теперь даже не знаю, кто стоял на трибуне: Сталин или его двойник. Таковых было несколько человек — это сейчас абсолютно точно уже установлено.

Я не совсем согласен с тобой, что линия на обеление кровавого диктатора в наших масс-медиа якобы преобладает, в частности, недавно я посмотрел фильм «Сталин-life» — очень интересная, на мой взгляд, картина, в которой предпринята попытка заглянуть внутрь и нет грубого шаржа. Примерно таким образом стареющий Коба и воспринимал, очевидно, окружающий мир — путался уже не только в людях, но и в себе.

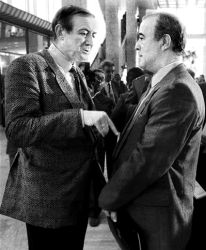

Виталий Коротич был одним из первых, кому Евгений Евтушенко в 1961 году прочитал свой «Бабий Яр» и кто поддержал поэта. 1989 год, Москва, I Съезд народных депутатов СССР |

Я не могу сказать, что в этом фильме Сталин показан исключительно положительно, хотя есть и противоположные примеры... Борьба между разными линиями и концепциями в оценке деятельности генералиссимуса продолжается, а почему она так затянулась? Да потому, что в наше общество глубоко вросли микробы веры в силу и культ личности. Есть даже такая теория, что все равно ничего с Россией не сделаешь — сильная рука ей необходима. Я же считаю, что нам требуется не одна, а миллионы сильных рук, а также могучих умов, добрых сердец...

— ...и не избирательная, не склонная к забывчивости память. Вы упомянули гениального композитора Дмитрия Шостаковича, который говорил, что большинство его симфоний — это надгробные камни. «Где ставить памятник Тухачевскому или Мейерхольду? — спрашивал он. — Только музыка может им стать». Величайшим, я считаю, мемориалом стала его знаменитая 13-я симфония, написанная к вашему стихотворению «Бабий Яр», а как возникла идея такого сотрудничества? До этого вы, если не ошибаюсь, имели дело только с поэтами-песенниками...

— Прежде всего я очень горд тем, что впервые прочел «Бабий Яр» здесь, в Киеве, в 61-м году... Написал его за день до моего вечера в Октябрьском дворце, не зная еще, что прямо под ним находятся подвалы и подземные ходы, в которых допрашивали, мучили, истязали и убивали выстрелами в затылок сотни людей. Читал это стихотворение, стоя на сцене, как на плоту, покачивающемся на еще не засохшей крови...

Я был не первым, кто написал о Бабьем Яре: еще в 44-45-м годах мальчишкой прочитал два прекрасных, сильных стихотворения, авторами которых были киевляне Илья Эренбург и Лев Озеров, вошедшие вместе с Советской Армией в освобожденный Киев. Особенно меня потрясли строки Льва Озерова:

Я пришел к тебе, Бабий Яр,

Значит, возраст у горя есть.

Значит, я немыслимо стар,

Но столетья считать — не счесть.

Я еще тогда дал себе слово, что обязательно должен на этом месте побывать, а попал сюда через полтора десятка лет вместе с Толей Кузнецовым — в то время совсем молодым писателем. Познакомились мы в Каховке, и он рассказал мне чудовищные подробности произошедшего в Бабьем Яру. Толя еще даже не задумывал свой роман, и я воскликнул: «Ну как же ты, один из немногих, видевших все своими глазами людей, не напишешь об этом? Ты должен, обязан!». Он растерялся: «Это не напечатают!». — «Да плюнь ты, — сказал я, — главное — написать. Пусть не сейчас, так когда-нибудь опубликуют». У него получился очень хороший роман — искореженный, правда, цензурой...

— Вас не удивляло, что в послевоенные годы тема Бабьего Яра из советских газет исчезла?

— Это был поразительный заговор молчания! Когда мы поехали с Толей в Бабий Яр, я не рассчитывал обнаружить большой монумент, но все-таки думал, что какой-то памятный знак там стоит. Вместо него увидел... свалку. Грузовики с откидывающимися бортами подвозили все новые порции мусора, бульдозеры сгребали гниющие отходы — и все это на костях, на братской могиле, в которой нашли последний приют десятки тысяч неизвестных мне и остальному человечеству расстрелянных, распятых судеб.

Со мной случилось что-то невероятное... Обычно стихи я пишу только в двух случаях: если чувствую к чему-нибудь или к кому-нибудь какую-то невысказанную нежность или если душу раздирает стыд. Я не согласен с теми, кто «Бабий Яр» и многие мои другие стихи называет политическими, — на самом деле, это вещи просто человеческие, написанные от стыда, от противоестественности и отвратительности происходящего на моих глазах и ясного осознания, что такого на Земле быть не должно. Жизнь — прекрасный невозвратимый подарок судьбы, и никто не имеет права ее отбирать, как это было в Бабьем Яру, в сталинских тюрьмах и лагерях.

Только написанное, буквально горячее, стихотворение я прочитал моим близким товарищам Виталию Коротичу, Ване Драчу, Ване Дзюбе, и они не просто меня поддержали — обняли и со слезами сказали, что я должен обязательно прочитать «Бабий Яр» завтра со сцены «Октябрьского». Тут же по Киеву поползли слухи — сарафанное радио распространяло их молниеносно, — а утром в мой гостиничный номер постучала школьная учительница с тремя чудесными ребятишками. «Евгений Саныч, — сказали они, — ваши афиши сдирают с заборов. Не знаем, что уж произошло, но решили вас предупредить».

|

|