Смотрите авторскую программу Дмитрия Гордона30 октября-5 ноябряЦентральный каналАнатолий КОЧЕРГА: 4 ноября (I часть) и 5 ноября (II часть) в 16.40

|

|

|

26 февраля 2010. Телеканал «Киев»

Валерий ЗОЛОТУХИН: «Эльдар Рязанов настроил против меня 250-миллионный Советский Союз. Мне обещали вытравить соляной кислотой глаза и убить детей, слали в конвертах использованные презервативы, был брошен клич: «Поставить Золотухина на ножи!». За что? За Высоцкого!»

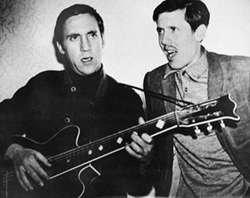

Ровно 45 лет назад Валерий Сергеевич сыграл свою первую роль в кино — Петьку Трофимова в картине Владимира Назарова «Пакет»

«Наплявать, наплявать!» — этот незамысловатый песенный рефрен шлейфом тянется за 68-летним Валерием Золотухиным большую часть его залихватской жизни. Прославленный актер Театра на Таганке не скрывает своей неуемной гордыни, бравирует многочисленными сексуальными похождениями и охотно посвящает прессу в подробности метаний между женой и любовницей, ему, постаревшему Бумбарашу, нет никакого дела до того, что недоброжелатели называют его бабником и пьяницей, попрекают дрязгами с коллегами, скандальными дневниками и тем, что он не стесняется их сам продавать.

Респектабельную публику шокирует даже не то, что Золотухин себе позволяет, — в конце концов, не один он такой, а то, что артист, давно переступивший пенсионный порог, не считает нужным хотя бы для вида блюсти рамки приличия. Впрочем, был в жизни Валерия Сергеевича человек, который принимал его таким, каков он есть. В 70-м году на вопрос анкеты: «Кто ваш друг?» — Владимир Высоцкий ответил исчерпывающе: «Золотухин». Сколько десятилетий прошло, а окружающие до сих пор спорят о том, насколько искренняя дружба их связывала и в чем секрет взаимного притяжения, замешанного то ли на зависти, то ли на ревности, то ли на извечном мужском соперничестве.

Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |

Немногие знают, что до восьмого класса Валерий Золотухин передвигался на костылях и так к ним привык, что просто не замечал: катался на одной ноге на коньках и лыжах, играл в футбол (правда, в основном стоял на воротах). Когда же пришло время отбросить их, Валерий не обрадовался — испугался: без привычной опоры он чувствовал себя неуверенно... Думаю, нечто подобное Золотухин ощутил и в июле 80-го, когда из жизни ушел человек, служивший ему точкой отсчета, шкалой и ориентиром успеха, едва ли не единственный, на чье мнение ему было не «наплявать», кого всегда хотелось превзойти, переплюнуть...

На поминках по Высоцкому в кабинете главного режиссера Таганки Любимова Золотухин со вздохом проронил: «Он вовремя умер — надо уходить, когда кажешься особенно вкусным», а когда коллеги набросились на Валерия с матом, актер с вызовом выдохнул: «Это не я сказал — Заратустра». Рискни он затронутую тему развить, ему еще и по шее, наверняка, накостыляли бы, но время подтвердило его неоспоримую правоту. Сегодня, во всяком случае, когда Таганке не под силу собрать вечером 450 зрителей и ее спектакли идут в полупустом зале, это очевидно уже всем.

Как бы там ни было, Высоцкий, которому доставались лучшие роли (Бумбараш все-таки не Гамлет!) и который всегда уводил самых красивых женщин, и тут Золотухина обошел: Владимир Семенович шагнул в вечность, а Валерий Сергеевич остался жить (теперь уже доживать или, того хуже, влачить существование на жалкую пенсию в 691 рубль (около 20 долларов), на которую расщедрилось государство).

Между двумя, пожалуй, наиболее яркими и эпатажными грандами легендарной Таганки пролегла пропасть глубиной в 30 лет, и пусть не вводит никого в заблуждение то, что Золотухин нынче уничижительно именует себя даже не актером, а клоуном и кривляльщиком: мол, таких сжигали в средние века на кострах. Будучи неисправимо амбициозным, он до сих пор не оставляет попыток дотянуться до вершины, на которую его друга — тоже, кстати, примерным поведением не отличавшегося — когда-то вознесли народная любовь и судьба.

Конечно, в возрасте моего собеседника неудобно бить себя в грудь: «Какой же я Бумбараш? Я сложнее и интереснее», и все-таки, в чем бы он себя ни проявлял: играет ли на сцене, снимается ли в кино или занимается, как сам говорит, детопроизводством, — каждый его поступок об этом буквально кричит. В родной деревне на Алтае Валерий Сергеевич построил церковь, получил звание народного артиста России, вступил в Союз писателей и издал 15 (!) книг, о чем Высоцкий и не мечтал, но при этом Золотухин ничуть не приблизился к цели: по-прежнему остался в тени своего так и непревзойденного друга.

Миг триумфа Валерий Сергеевич пережил, когда в 63 года в третий раз стал отцом. Все-таки в этой роли никто из звездной плеяды таганских корифеев уже не сможет его затмить, а главное — так уж распорядилась природа! — красивых женщин всегда притягивали лишь сильные, по-настоящему успешные мужчины.

«ТРИ ГОДА Я ПРОЛЕЖАЛ, НЕ ВСТАВАЯ, ПРИВЯЗАННЫЙ»

— Валерий Сергеевич, молва вас к баловням судьбы причисляет, но это еще как посмотреть: я, например, знаю, что в детстве вы заболели туберкулезом кости и даже передвигались на костылях...

— Я, как и многие сверстники, ходил в детский сад, все было нормально, но однажды пошел дождь, и родители разобрать ребятишек запаздывали. Мы, дети, столпились на лестнице, которая вела с земли на второй этаж, — подставляли под струйки ладошки! — и я как-то из кучки ребячьей выпал: то ли надавили на меня, то ли сам поскользнулся... Упал, короче, со второго этажа, вывихнул руку и сильно ушиб коленку — она стала пухнуть. Бабки пытались ее заговаривать, ниточками перевязывать — ничего не помогало. Через год стало больно ходить, а поскольку отец у меня был начальник...

— Большой?

— По сельским меркам (мы жили в алтайском селе Быстрый Исток) — да, председатель колхоза. В общем, мать его упросила, заставила повезти нас с ней в Барнаул, и прямо на руках он меня, семилетнего, внес в кабинет первого секретаря крайкома...

«Какой же я Бумбараш? Я сложнее и интереснее» |

— Ну, первый секретарь крайкома тогда — это был царь и бог...

— А то! Спустя годы уже родители его фамилию мне назвали: Беляев — знаменитый был в тех местах человек. Отец сказал ему: «Сын болеет, нужно его как-то лечить», — и меня направили в костнотуберкулезный санаторий «Чемал», основанный в Горном Алтае в 42-м году на базе двух или даже нескольких санаториев, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Как они выбирались из осажденного города — это целая эпопея, стоящая отдельного рассказа. Представьте себе: Ленинград, прикованных к постели детей вывозили через Ладогу под бомбежками...

— По льду?

— Нет, это в августе было. Переправились, слава Богу, на пароходике, затем всех погрузили на поезд... 18 суток шел этот «эшелон милосердия» до Бийска, оттуда еще 200 километров по Чуйскому тракту...

— И что, врачи таки поставили вам страшный диагноз — туберкулез кости?

— Да, но как потом, через много лет, выяснилось, он оказался неверен — диагностика была тогда очень слабая. Узнал об этом, когда снимался в фильме «Каждый день доктора Калинниковой», посвященном Гавриилу Илизарову...

— ...чудо-доктору из Кургана...

— Да! На главную роль пробовались многие хорошие актеры, но как раз тогда на врача-экспериментатора начались гонения (в отделе науки ЦК КПСС постановили: «Этот шарлатан никогда на экране не будет!». - Д. Г.), и в результате в картине сыграла Ия Сергеевна Саввина. Ну а поскольку у нас там были очень мощные консультанты, они посмотрели и сказали: «У тебя не могло быть туберкулеза кости, иначе бы ты или лишился ноги, или бы она стала сухой, негнущейся. У тебя был остеомиелит». Самое, однако, ужасное, что меня, пацаненка, по бедро заковали в гипс — прямой такой кокон, бинты мощные. Под ними завелись какие-то гнойные вши, тело начало заживо гнить и страшно чесалось...

С матерью в Быстром Истоке, конец 40-х |

— Кошмар!..

— Не то слово! Я еще стал совать под гипс карандаши, щепки всякие-разные и в конце концов расчесал: гной вытек, поднялся смрад, и врачи вынуждены были мне гипс разрезать. Он же каменный такой, его поливали — и ножом, ножом... Дима, я до сих пор помню прикосновение лезвия, его движение по ноге — а прошло уже 60 с лишним лет!

— Совсем немножко...

— Тем, что гипс сняли, я себя спас — еще бы чуть-чуть, и ноги бы лишился. Три года после этого я пролежал, не вставая, привязанный (этого никто сейчас не может вообразить: три года!), правда, последние 12 месяцев сидел. В 10 лет меня подняли в вертикальное положение, но вы же понимаете, что происходит с вестибулярным аппаратом, если человек проведет в постели даже полгода... Поставили, в общем, меня, пару минут продержали и положили, назавтра две минуты прибавили, потом еще — все больше, больше... Выписали, когда я на костыли встал — мне было разрешено ходить на них 45 минут в день, постепенно время накидывая. Лежа, я закончил три класса и, когда вернулся в свой Быстрый Исток, в четвертый пошел на костылях...

«ДО СИХ ПОР ОДНА НОГА У МЕНЯ ТОНЬШЕ И ДЛИННЕЕ НА САНТИМЕТР-ДВА, А ВЫТЯНУЛИ ЕЕ НА ШЕСТЬ»

— Комплекс у вас из-за этого не развился?

— Вы знаете, нет — нам же характер с рождения дан...

— Советский?

— Да просто человеческий. Говорят же, что через неделю-другую после появления на свет ребенок приобретает характер. Мама ко мне приезжала два раза в год — чаще не позволяло хозяйство, а уезжала в слезах, причем я ее успокаивал. Плакали и другие мамы,

Студенческие годы, общежитие. Поступая в московский ГИТИС, Валерий Золотухин вошел в первую попавшуюся дверь, а вела она на отделение оперетты... |

и ребятишки, которых они оставляли, а я уговаривал всех: «Да бросьте вы, все хорошо будет!». Оптимист...

— Хромота у вас все же осталась, тем не менее вы отправились в Москву поступать в ГИТИС. Это каким надо быть отчаянным, как сильно в свои силы верить!..

— Более того, я же в первую попавшуюся дверь вошел, а вела она на отделение оперетты. Туда и поступил...

— Что такое оперетта, вы в Быстром Истоке знали?

— Представьте себе, знал. Вообще-то, мальчишкой я рос развитым, к тому же самодеятельность у нас в селе была очень сильная...

— На вступительных экзаменах никого не смутило, что вы хромаете?

— Они не заметили... Я же и по прямой не ходил — вихлял, а потом меня попросили станцевать вальс. Ну, я, так сказать, и выдал... Уже когда учился, мою походку странную (не хромоту!) заметили художники — даже не врачи. Медики-то видели, что одна нога тоньше, но я прошел дуром.

— Нога до сих пор тоньше?

— И на один-два сантиметра длиннее, а вытянули-то мне ее в санатории на шесть...

— Ничего себе!

— Да, вот так скособочило... Я же носил ботинок, подкованный во-о-от такой деревяшкой, но тут был расчет: ноги, больная и здоровая, росли с разной скоростью, и их длина постепенно сравнивалась.

— В 64-м году родилась легендарная Таганка — незабываемое, наверняка, время. Вы принимали активное участие в становлении театра, а сегодня, с высоты прожитых лет, как думаете — это было счастье?

— И счастье великое, и судьба! Я тогда на пятом курсе учился, а у нас все годы мастером была Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф. Она меня уже с первого курса к театру Моссовета прикармливала...

Первая роль в кино — «Пакет», 1965 год |

— ...которым Завадский руководил...

— Ой, Юрий Александрович даже пришел на мой дипломный спектакль — это была опера «Укрощение строптивой». Я пел басовую партию Баптисты.

— Басом?

— Ну какой у меня бас? (Хотя довольно низкий был голос — заканчивал я как баритон). Часто вот говорят: тенор. Какой тенор? Басов у меня не хватало, низов не хватало...

— ...время было тяжелое...

— Вот именно, поэтому и ушел из оперетты от греха подальше — в Театр Моссовета, а уже оттуда в 64-м году, посмотрев «Добрый человек из Сезуана», рванул на Таганку.

— Поняли, что не тем занимаетесь?

— Ну да, и честное слово, до сих пор самое большое мое театральное потрясение — это «Добрый человек из Сезуана» в постановке Любимова: для меня он остается лучшим спектаклем Театра на Таганке. Показывались Юрию Петровичу с первой женой Ниной Шацкой, потому что она тогда не работала — у нее был свободный диплом, и под «ля-ля-ля» кусок из оперетты изобразили.

«С ТЕМ, ЧТО СНЯЛИ, СЦЕНАРИЙ «БУМБАРАША» НИЧЕГО ОБЩЕГО НЕ ИМЕЛ»

— На тему Таганки мне приходилось общаться с Аллой Демидовой, с Вениамином Смеховым, а совсем недавно — и с Юрием Петровичем Любимовым, так вот, когда мы беседовали у него в кабинете, он долго с тоской вспоминал звездный час своего детища, потому что сегодня театр, как я понимаю, увы, в руинах...

— Я вам сейчас тайну открою: Юрий Петрович очень недоволен уровнем коллектива и мечтает повторить 64-й год — то есть всех уволить и через полгода на контрактной основе вновь набрать труппу. Те, с кем он захочет работать, очевидно, останутся, а остальные... Правда, как это исполнить практически, не представляю.

«Ты — народ, и я — народ, меня дома милка ждет. Уж ее, родимую, приеду — сагитирую». «Бумбараш», 1972 год |

— Хороших театральных актеров в Москве, особенно тогда, в 60-70-е годы, хватало, но мало кому удалось стать всенародно признанным: настоящую славу гарантировало только кино. Вам первую известность, переросшую в бешеную популярность, принес «Бумбараш» — снимаясь в этой прекрасной картине, вы понимали, что поймали удачу за хвост?

— Ай-ай-ай! Так-так-так! Ну-ну...

— Сознавали, что одной этой роли достаточно, чтобы на долгие годы оставаться любимцем всего СССР?

— Дима, вы не поверите... Как раз перед нашей встречей вернулся с Алтая, где проходил день памяти Михаила Евдокимова, так вот, там ко мне подошел космонавт Георгий Гречко, замечательный друг нашего театра, и начал с того же: «Бумбараш» — такая органика! Скажите, Валерий, а вы понимали, что создаете шедевр?». Почти повторил ваши слова...

— Наверняка, не понимали...

— Ну, конечно же, нет. До «Бумбараша» я снялся в фильмах «Пакет», «Хозяин тайги», в «Интервенции», которая лежала на полке, и никто даже предвидеть не мог, что столько лет, десятилетий, поколений он будет востребован.

— Чем берет зрителя это бесхитростное, лубочное, в общем-то, кино — в чем тут секрет?

— Вот если честно, у меня мурашки сейчас по коже бегут — не знаю ответа. Очень многое там сошлось: песни Кима — Дашкевича, замысел Николая Рашеева, актерский ансамбль...

— Ну и простота какая-то, правдивость, искренность?

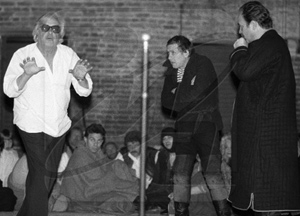

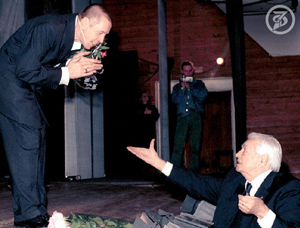

Валерий Золотухин и Николай Губенко на репетиции с Юрием Любимовым, Таганка, 70-е |

— Конечно, сценарий ведь не имел ничего общего с тем, что сняли.

— Как это часто бывает...

— В чем тут секрет, теряюсь в догадках, и потом, можно еще что-то на год-два вперед просчитать, но на столько десятилетий?!

— «Бумбараш» и сегодня смотришь, не отрываясь...

— Это во-первых, а во-вторых, сколько на цитаты растаскано — ну что вы! Просто божественная удача какая-то.

— Вы вспомнили о фильме «Хозяин тайги» — тоже, на мой взгляд, блестящем! — где снимались с Высоцким, а меня потрясла ваша фраза из дневника: «Я влюбился в Высоцкого, как баба». В чем же такая любовь выражалась?

— Я записал эти слова эмоционально, спонтанно, потому что актеров хороших-то много, а вот партнеров замечательных мало. Мы с Володей репетировали «Галилея» (кстати, моя любимая, лучшая, на мой взгляд, роль Высоцкого в театре!), и он меня поразил: я чувствовал, какая исходила от него доброта, желание мне помочь.

— И впрямь редкость...

— Скажу больше. Когда я в партнерстве со Смоктуновским (у него была роль Сальери) играл Моцарта...

— ...хорошо бы остановиться на этом, потому что мне нужно перевести дух: Моцарта со Смоктуновским... Ну-ну...

— ...Володя приходил тайно за декорации, стоял там и за меня болел. Потом отводил в сторону, чтобы не видел Швейцер или Смоктуновский, и говорил: «Ну что ты молодого Смоктуновского изображаешь — играй молодого Пушкина, себя молодого! Что ты боишься выйти за эти идиотские рамки?». Он настолько переживал за мой образ, потому что знал, насколько непростые отношения были у меня со Смоктуновским вначале...

«Мальчишкой я рос развитым, самодеятельность у нас в селе была очень сильная |

«ОБРАЩАЯСЬ К ВЫСОЦКОМУ, СМОКТУНОВСКИЙ ПОКАЧАЛ ГОЛОВОЙ: «ГАМЛЕТ С ГИТАРОЙ, СВИДРИГАЙЛОВ С ГИТАРОЙ... ШАЛУНЫ!»

— Давил Иннокентий Михайлович, довлел?

— Нет, там другая была история. Швейцер меня взял без проб — как и Высоцкого, Юрского, но ему нас снимать запретили, и он отложил фильм на полгода. Руководство в конце концов сдалось, махнуло рукой: «Ну ладно, снимайте!».

— Какая четверка!

— Тройка...

— Четверка...

— Ах, да! Прошу прощения — просчитался.

— Я понимаю, вы человек скромный, но не до такой же степени...

— Швейцер, советуясь с Иннокентием Михайловичем, показал ему мою отснятую... нет, не кинопробу, а, скорее, пробу грима, который там был очень сложным: выбривали затылок, делали пластические накладки, нос... Вскоре Смоктуновский меня встретил в театре — он был членом расширенного худсовета «Таганки», а мы как раз «Преступление и наказание» сдавали: Володя играл Свидригайлова, пел под гитару романс...

Короче, поднимаюсь по крутой лестнице в кабинет Любимова и вижу: стоит Смоктуновский. «Здрасьте, Валерий!» — говорит. Я: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович!», а он так сверху вниз (копируя Смоктуновского): «Видел я вашу пробу на Моцарта... Отвратительно! Так нельзя. Он ведь гений, понимаете? Как вы да я... Вы мне верите?». Я замялся: «Конечно, Иннокентий Михайлович, — вы же эпоха!». — «Да, эпоха... Я всегда говорю правду, правду, правду! Только правду! Здравствуйте, Володечка», — это уже к Высоцкому. И головой покачал: «Гамлет с гитарой, Свидригайлов с гитарой... Шалуны!»...

— Я теперь, кажется, понимаю, почему Высоцкий за вас приходил за кулисы переживать: корпоративная этика...

«Мне на одном из выступлений записка пришла: «Правда ли, что вы завидуете Владимиру Высоцкому белой завистью?», и я ответил, что не белой завидую, а самой черной... Вообще, природу зависти я хорошо изучил, потому что играл Сальери» |

— Надо записать (улыбается) в дневнике это выражение «корпоративная этика», а то все никак не мог найти определение, почему же он приходил. Да, в этом смысле Володя был великим партнером и помогал, между прочим, когда мы в «Хозяине тайги» пробовались. Кстати, это ведь я его туда «сосватал»: Володя меня в «Интервенцию», а я его — сюда, и оператор Николаев сказал: «Их надо снимать вместе». Потом эту фразу почти дословно Эфрос повторил, когда мы «Вишневый сад» репетировали: Высоцкий — Лопахина, а я — Петю Трофимова. Так и говорил Анатолий Васильевич: «Играйте-ка вы, ребятки, вместе». Редко такая тесная сцепка возникает.

— По словам Аллы Демидовой, когда они выходили вместе на сцену, энергетика Высоцкого ее прошибала — вы на себе это чувствовали?

— Конечно.

— С экрана, к примеру, видно, что бьет фонтан, а на сцене это присутствовало?

— Еще как, только здесь, Дима, необходимо существенное уточнение. Мы ведь его сейчас — и уже давно! — знаем как автора, поэта. Магнетизм Володиных песен, стихов и тогда уже заставлял смотреть на него по-другому, хотя тот же Швейцер — а мы же всегда были в оценках работ Высоцкого осторожны, особенно после его смерти! — сказал: «Кстати, Лопахина он играл неважно». Мне, если честно, тоже всегда казалось, что Лопахин у Володи какой-то неубедительный.

— Видимо, не его была роль: не чувствовал он ее, не был в ней органичен...

— Может, и так, хотя в актерской профессии случаются чудеса: какие-то спектакли вдруг вырываются из привычного круга... Так, например, в «Гамлете» было. Начинал там Володя как-то не очень, а когда я смотрел эту постановку уже в Польше — там шли едва ли не последние его прижизненные спектакли, — это было просто что-то потрясающее...

Пролог к спектаклю «Девять дней, которые потрясли мир» по Джону Риду актеры Театра на Таганке начинали играть в фойе среди зрителей. Высоцкий, Золотухин и другие |

— Многие современники Высоцкого, которые его хорошо знали, говорили мне: «Он был невысокий, даже маленького роста, щуплый, какой-то неприкаянный, временами несчастный». Виталий Коротич рассказывал, как они вместе во Францию ездили: Окуджава, Коротич, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский — мэтры, одним словом, а Высоцкий держался тихонько, особняком, смотрел на них, как на полубогов. В чем же секрет его бешеной популярности — вы самому-то себе на этот вопрос ответили?

— Я это объяснить могу, но долгими запутанными такими словами. (Пауза). Володя, конечно же, понимал, кто он такой. Да, его отношение к поэтам было искренне уважительным (он не подыгрывал самолюбию корифеев), но ведь и Шаляпин когда-то — было дело! — бегал за сосисками Мамонту Дальскому. Такие вещи и в нашей жизни бывают, а секрет Высоцкого однозначно заключается в потрясающей поэзии.

— Она первостепенна?

— Да, но отмечу вот еще что: он сын профессионального военного. В шестилетнем возрасте отец взял его с собой в Германию, и Володя там прожил четыре года после войны. Это наложило сильнейший отпечаток на его сознание, и в произведениях Высоцкого вы не найдете ни капли злобы или ехидства, ни малейшей подковырки по отношению к строю, которым он был не весьма доволен... Понимаете, Дима, в чем дело? Поэтому все слои населения любили его всей душой.

«ВОЛОДЯ СКАЗАЛ: «ТЫ СЫГРАЕШЬ ГАМЛЕТА, И БУДЕТ УСПЕХ, НО В ДЕНЬ ТВОЕЙ ПРЕМЬЕРЫ Я С ТАГАНКИ УЙДУ»

— Он патриотичен же был, даже более...

— Совершенно верно: и даже более... Разгадка, повторяю, в его поэзии, которая еще и абсолютно не пахнет политикой. Сейчас вот приходится слышать: о чем бы сегодня Высоцкий пел?

— Интересный вопрос: действительно, ну о чем?

«Регулярная армия — это что-то особенного!». Ольга Аросева и Валерий Золотухин, «Интервенция», 1968 год |

— Не пел бы он, уверяю, что Путин плохой или хороший, мы не дождались бы от него каких-то критических песен, разоблачающих, допустим, наш сегодняшний строй...

— При таком строе он бы мог вообще, мне кажется, замолчать...

— Ну, это уже другое. Он был — не побоюсь пафосное слово произнести! — гениален, поэтому я и думаю, что его талант, его природа человеческая выше политических дрязг...

— Вы были ближайшими друзьями и вдруг...

- (Перебивает). Нет, Дима, я бы эту формулировку не употреблял.

— Близкими — так точнее?

— Так — да...

— Итак, вы были с Высоцким близкими друзьями и вдруг дали согласие Любимову ввестись на Гамлета — его любимую роль, которой он страшно гордился. После этого последовала размолвка... Что же произошло? Почему вы взялись за эту роль?

— Сейчас я вам все объясню, но сперва забегу вперед — ответ подсказал мне один человек, внимательно читавший мои дневники. Он сказал: «Высоцкий одолжил у тебя две с половиной тысячи рублей ноябрьской ночью 79-го года, а история с «Гамлетом» произошла...

— ...раньше...

— ...в 76-м». Не было никакой размолвки — вспыхнула просто обида, что друг с ним так поступил... У Володи был потрясающий дар дружбы: у меня вот отсутствует, а он обладал им сполна — вот как Пушкин.

— У вас, простите, отсутствует?

— Да, я ни с кем не дружил — ну разве только по молодости! — и не дружу. Нет у меня ни собутыльников, ни, по большому счету, друзей, а у него их было много, и он искренне не понимал, как друг может согласиться репетировать его роль.

«Сегодня Любимов очень недоволен уровнем коллектива и мечтает повторить 64-й год — то есть всех уволить и через полгода на контрактной основе вновь набрать труппу» |

— Почему же Любимов предложил это вам, почему вообще предложил? Высоцкий в очередном был запое?

— Да нет, просто... Володя часто уезжал...

— ...на концерты?

— ...к жене. Они то в Америку отправлялись, то в Африку, и своими отлучками Володя ставил театр в тяжелое положение...

— Любимов, выходит, решил элементарно его проучить, а заодно и подстраховаться?

— Понимаете, в то время мы должны были ехать в Югославию на БИТЕФ — Белградский театральный фестиваль, и как актер и в хорошем смысле этого слова интриган, Юрий Петрович абсолютно точно рассчитал, что назначение второго исполнителя усилит первого.

— Логика есть...

— Вот и все — дисциплинарная мера, не более, и потом, моя работа же не прошла даром. Я начал репетировать, и Любимов, когда приходил посмотреть, отзывался о результатах положительно. Это-то и смутило Володю.

— Будем честны, да?

— Само собой — это ведь тоже не так просто. Володя мне говорил: «Ты сыграешь, и будет успех — я знаю» (он в этом не сомневался, поскольку мы относились друг к другу очень трепетно. - В. З.), но в день твоей премьеры я уйду с «Таганки». Пусть в самый плохой театр, но уйду».

— Вы сыграли?

— Разумеется, нет, но Любимов свою задачу — приструнить Высоцкого — выполнил. Согласитесь: если бы он затеял это всерьез, ему бы пришлось все ставить заново — был бы уже другой спектакль. Мы ведь совершенно с Володей разные, а вся механика была рассчитана на его темперамент, индивидуальность, стилистику, потому что на сцену выходил поэт. Как говорил Любимов, «Гамлет — поэт, Шекспир — поэт, Высоцкий — поэт», и Володю воспринимали уже в первую очередь в этом качестве.

Валерий Золотухин — Дмитрию Гордону: «Наплявать, наплявать, надоело воевать! Ничего не знаю, моя хата с краю»

Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |

Когда мы снимались в «Хозяине тайги» в деревне Выезжий Лог, местные мальчишки и остальные подсматривали в окна (у нас не было занавесок) — наблюдали, как он работает, а обо мне думали, что я охранник его. Это 68-й год был... Володя все до Влади дозванивался — там на полустанке был такой телефон допотопный (накручивает воображаемую ручку). Он сутки сидел — ждал, пока Красноярск с Западной Европой соединится, и разыскал-таки ее в Риме в парикмахерской — можете себе представить?

— Любовь?

— Несомненно. Тогда это была любовь.

«МАРИНА ВЛАДИ БЫЛА В ВОСТОРГЕ: ДВА РУССКИХ МУЖИКА ГОРЛО ДЕРУТ, НО НИНКА, СООБРАЗИВ, ЧТО К ЧЕМУ, БЫСТРО МЕНЯ УВЕЛА»

— Уже не помню кто, но мне рассказали, что в день знакомства с Мариной Влади Высоцкий был не один. Рядом находились вы и якобы даже собирались ее увести...

— Чепуха! Ерунда! Вы вот вспоминали ГИТИС... Там был педагог Анхель Гутьерес, который ребенком во время гражданской войны в Испании был вывезен в СССР, а потом уехал на родину. Он дружил с жившим в Москве корреспондентом газеты французских коммунистов «Юманите» Максом Леоном, а Марина Влади была с ним знакома. И вот Анхель мне позвонил: мол, в ресторане ВТО Макс Леон будет, Марина... «Возьми Нину, — сказал, — и пригласи, если можешь, Володю».

— Так вы были с женой?

— Ну да, с Ниной Шацкой. Пришли в ресторан ВТО...

— Каково было вам увидеть настоящую французскую кинозвезду?

— Своих ощущений не помню, но, конечно, у меня она вызвала какое-то удивительное восхищение.

— Красивая была?

— Я бы этого не сказал: она показалась мне очаровательной.

— Ну, у вас-то жена уж точно покрасивее...

— Нинка? Конечно, но в гостье был такой шарм, такая, знаете ли, безмятежность... Я оценил это, когда Таня Иваненко, любимая женщина Высоцкого, кричала потом, что «Володю не отдаст», что «он будет мой»... Марина спокойно произнесла: «Девочка, успокойся». Она, Дима, была...

— ...царицей?

— В этом — да, безусловно, и такой для меня и осталась. Она являла чудо владения собой, достоинство высочайшего ранга — высочайшего! Я ведь не знаю ее как актрису... Ну, видел «Колдунью», но это, так сказать, детское впечатление, и вот как-то еду в машине, и вдруг Марина поет Володину «Песню о двух красивых автомобилях». Потрясающе! Мне показалось, она так здорово это делает... Ну, может, наложилось и то, что я знал ситуацию, а что, собственно, произошло? Из ВТО, где к нам Володя подсел, мы пошли к Максу Леону. Оказались у него на медвежьих шкурах...

— На полу?

— Да, они там лежали белые, бурые... Сейчас всех присутствовавших уже не вспомню. Марина там тоже сидела...

— Романтично...

— Весьма! Конечно же, выпивали, и Анхель, зная, что гостья русского происхождения, попросил меня спеть нашу народную песню. Я выдал «Ах ты, ноченька», после чего Володя в свою очередь взял гитару и тоже спел. Я затянул «Ой, мороз, мороз», Володя свою, и вольно или невольно, но получилось в некотором роде такое...

— ...соперничество, соревнование?

— Сейчас я называю это кобелированием. Марина была в восторге: два русских мужика горло дерут, но Нинка, сообразив, что к чему, быстро меня увела.

— Поняла, видать: дело пахнет керосином...

— Понять-то поняла, но наши девочки ее, в общем-то, в расчет не брали и соперницей не считали... Ладно, не буду грешить на своих, но то, что происходило, могло случиться даже не из-за Марины — это всегда бывает, когда мужики начинают выяснять, кто кого.

— Шальная мысль: а вдруг повезет? — в голове между тем промелькнула?

— Мысль, Дима, она постоянно мелькает — я завсегда об этом думаю.

— Как в анекдоте почти: я всегда о ней думаю...

— Да, но в данном случае я с женой был.

— Когда Высоцкий сумел добиться от Марины Влади взаимности, вы не подумали уязвленно: «Ты смотри! Как это он так?»?

— Нет, да и потом за ним как-то закрепилось негласное право, так сказать, первой ночи. Когда оно появилось, не помню, но я это наблюдал не раз.

— Позволю себе вас процитировать. «Высоцкому, — признались однажды вы, — я завидовал, но не чистой, а самой черной завистью, какая только бывает» — что вы имели в виду?

— Мне на одном из выступлений пришла записка: «Правда ли, что вы завидуете Владимиру Высоцкому белой завистью?», и я ответил, что не белой завидую, а самой черной...

— Это что же, шутка была?

— Вовсе нет, но дальше фраза звучала так: «Я, может, самому Александру Сергеевичу Пушкину не завидую так, как Высоцкому, потому что имел честь и несчастье быть его современником». Вторая часть предложения пересиливает и даже полностью отрицает первую, а сказал я так потому, что с некоторого времени нас стали сталкивать, стравливать... В дальнейшем, увы, критики за мои слова ухватились и записали меня в Сальери: он, мол, завидовал Высоцкому.

«ЗОЛОТУХИН, КОГДА ГОВОРИШЬ, ЧТО ДУМАЕШЬ, ДУМАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ»

— Это после документального фильма Эльдара Рязанова «Четыре вечера с Владимиром Высоцким» наверняка случилось?

— Да, где довольно предвзято была преподнесена история с «Гамлетом». Чепуха полная, конечно, но Рязанов так порезал и смонтировал мой монолог и такими его снабдил комментариями, что родился миф о моем «предательстве». Бог ему, как говорится, судья, теперь уже все прошло, но тогда он настроил против меня 250-миллионный Советский Союз.

— Да вы что?

— Дима, я такие письма с угрозами получал! Обещали и вытравить соляной кислотой глаза, и убить детей — всего и не перечислишь...

— Боже! За что?

— За Высоцкого! За то, что посягнул на роль Гамлета! В то время можно было о лицейских сочинениях Александра Сергеевича Пушкина сказать: «Слабые что-то стихи», а если бы ты заикнулся, что у Высоцкого есть неудачные песни или что где-то он плохо играет, однозначно бы растерзали. Кликушество невероятное началось: группа мести из Иваново, группа мести из Ленинграда, был брошен клич: «Поставить Золотухина на ножи!» — ну что вы! Мне использованные презервативы слали в конвертах — это было поистине страшно.

— Рязанов знает о реакции возбужденной перестройкой толпы на свою художественную интерпретацию событий?

— Думаю, как режиссер грамотный, умный, он в курсе, тем более что времени прошло предостаточно, но как всякий художник, у которого в руках ножницы, он делал свое дело. То, как отреагирует толпа, его не волновало: дескать, а я здесь при чем...

— ...и что мне до Золотухина?

— Виктор Астафьев, посмотрев работу Рязанова, сказал (мне потом передали!) дословно: «Единственный честный человек в этом четырехдневном фильме — Золотухин, и того обосрали». Правда, другой деятель написал в «Советской культуре»: «Золотухин, когда говоришь, что думаешь, думай, что говоришь».

— Так, Валерий Сергеевич, а что же зависть? Что вы, в конце концов, по этому поводу думали?

— Моя профессия, Дима, актер, а Высоцкий, как я уже сказал, поэт. Между прочим, если на то уж пошло, в 73-м году журнал «Юность» опубликовал мою повесть «На Исток-речушку к детству моему»,

в 72-м году на экраны «Бумбараш» вышел — с чего мне кому-то завидовать было? Чушь собачья! Вообще, природу зависти я изучил, потому что играл в театре Антонио Сальери. Кстати, могу ручаться: у него никаких причин для зависти Моцарту не было. Разница в возрасте у них пять или семь лет, но при жизни «отравитель» был куда популярнее. Представьте: музыка одного не исполняется, его «Дон Жуана» освистывают, а второму рукоплещут полные залы. Моцарт восхищенно говорит Бомарше, написавшему для собрата либретто: «Ты для него «Тарара» сочинил!» — эта опера Сальери тогда с потрясающим шла успехом.

Только когда Моцарт умирает, его музыка начинает исполняться, и вот уже она по всей планете звучит, а Сальери... Сальери стареет и понимает, с кем рядом жил, и тогда, возможно, уже в душевной болезни, в бреду, он мог произнести слова, истолкованные как проявление зависти (я так думаю, хотя не уверен). Тут, конечно, гений Пушкина сработал. По версии Александра Сергеевича, человек, который освистал «Дон Жуана», мог отравить его автора, но это ведь тоже история, когда ради красного словца кого угодно не пожалеешь...

— Да, очень спорно...

— ...но написано гениально, и тут уже ничего не поделаешь. Александр Сергеевич кого угодно убедить может.

«ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ДНЕВНИКОВ ДРУЗЕЙ Я НЕ РАСТЕРЯЛ — ИХ У МЕНЯ НЕ БЫЛО»

— Вы родились в деревне, в семье председателя колхоза... Иной раз приходится слышать: «Человек из села вышел, а село из него нет», а вот вы по натуре деревенский человек или нет?

— Вряд ли, хотя от корней не отказываюсь. Оправдываюсь таким образом, что хотя я и член Союза писателей, но прежде всего все-таки актер и очень люблю свою профессию, дорожу ею. Если мама и родила меня для чего-то, то именно для подмостков, для сцены — даже не для кино: в этом смысле считаю себя счастливым, а уж с «Таганкой» — тем более!

— Есть выражение такое: «русский характер» — вы для себя сформулировали, что это?

— Не сформулировал и никогда этим не озадачивался, потому что такими вещами мы порой спекулируем. Вот и я иной раз спекулировал своим прошлым, своей «кукурузой»...

— ...да?..

— ...дескать, я такой, все знаю... Мне режиссер Абрам Матвеевич Роом, у которого я снимался, однажды сказал: «Какой ты, Валера, колхозник? Посмотри, как носишь фрак, глянь на свои руки — чего ты мозги пудришь?», поэтому профессия во мне сильнее, чем деревенские всякие привязки. Конечно, оказаться в этой шкуре могу очень быстро — как и в любой другой...

— Актерская техника — куда денешься?..

— Да, тем не менее... Не так давно мне предложили роль Гитлера (сериал «Приказано уничтожить». — Д. Г.). «Я старый», — говорю режиссеру, а он мне: «Неважно, канал вас утвердил». Текст почитал — замечательно...

— ...почему бы и не сыграть?

— Этим вот и займусь.

— Вы — человек прямой, говорите обычно, что думаете, и однажды рубанули сплеча: «Мое отношение к народу очень жесткое — если живем неумно да в нищете, сами, значит, и виноваты». Бытует, однако, мнение, что народ мудр — вы с этим что, не согласны?

— Нет, не согласен. Нельзя приписывать народу или навешивать нации какие-то такие эпитеты: хороший, мудрый... Наверное, звучит благодарно...

— ...плюс все будут думать: «Это о нас»...

— ...и решат, что на самом деле так. Не так! Для меня, например, очень показательно одно из высказываний Уинстона Черчилля. Дословно сейчас не процитирую, но он утверждал, что врагами народа должны считаться не те, кто устраивает политический террор, а те, кто не дает развиваться одному проценту нации, являющемуся ее солью. Вот те, кто пытается эту соль растворить, и есть истинные враги нации, а все ведь определяет один процент!

Покойный Солженицын, думаю, в этот процент входит. Не уверен, что «Таганка» вся целиком, но...

— ...отдельные ее представители...

— ...наверное, да.

— Вы замечательно пишете, и я хорошо помню вашу прозу, опубликованную в советское время в «Юности», в других толстых журналах. Знаю также, что свою книжку Эфрос подписал вам так: «Графоману от графомана». Что он имел в виду — это юмор такой?

— Думаю, скорее самоирония. Он понимал, конечно, что не графоман, потому что книги у него совершенно особые...

— Структурные?

— Да, они — как бы продолжение его в профессии. Главным своим занятием Эфрос считал театр, а моим — подмостки: тут у него слово с делом не расходилось. Никаких отговорок, никаких уважительных причин, чтобы не выйти на сцену, он не признавал. Как-то пришел я: так, мол, и так, сорвал голос, а он: «Слушай, да зачем тебе голос?». Я чуть опешил: «Анатолий Васильевич, ну в самом-то деле...», а Эфрос лишь отмахнулся: «Да ладно, сыграешь и так». Я понимал: это жестко, но ничего не поделаешь.

— Редкий человек, тем более такой занятой, найдет в себе силы и время на протяжении многих лет изо дня в день вести записи, но не зря говорится: охота пуще неволи. Когда вы издали свои дневники (скандальные по количеству и качеству пикантных подробностей!), много друзей растеряли?

— Ну поскольку их у меня не было (смеется)...

— ...все оказалось легче и проще...

— Вот именно, к тому же не думайте, что о себе я читал только восторги и комплименты... Мои коллеги и прочие порядком гадостей обо мне настрочили (я это не в оправдание, не в отместку — Боже упаси!). Публиковать дневники я не предполагал, но подтолкнул к этому фильм Рязанова. Тогда я впервые задумался: «А что же было на самом деле...

— ...и в чем критерии истины?».

— Да, да! Залез в свои дневники, просеял их, в сите оставил то, что связано с Володей Высоцким, посмотрел на очень многое сквозь призму времени и понял: все было не так.

— Как сами считаете: эти заметки правдивые, точные, достоверные?

— Дневниковые записи не могут быть взвешенными, как на аптекарских весах, поэтому давайте сразу договоримся: они субъективные, спонтанные...

— ...сделанные под настроение, и в этом их ценность...

— Да, безусловно, — взять хотя бы то, что касается Высоцкого, например. Сейчас ни один исследователь его творчества без этих дневников не обойдется, потому что они велись при жизни Володи. Уже потом, когда мы все о нем поняли, события вокруг него и их трактовку корректировать стали. Даже я сам начал какие-то моменты приукрашивать, и меня на этом не раз ловили: «Подождите, Валерий Сергеевич, а в дневнике у вас было написано по-другому!»... Просто так наша память устроена: задним числом пытаемся все подать в более выгодном свете.

— Вот интересно, а вы ощущаете себя историческим персонажем? Хотя бы временами — скажем, когда пели на Красной площади перед президентами 50 стран мира?

— Это действительно было — в День Победы!

— Могли ли себе представить когда-то, что настанет такой триумфальный момент?

— Нет, конечно, но, знаете, в жизни иногда происходят события, которые все перечеркивают — как говорит мой сын Денис, «обнуляют». 50 президентов — ну и что? Я, разумеется, не предполагал, что буду на Красной площади петь, тем не менее многое для меня потеряло смысл...

«НЕДЕЛИ ПОЛТОРЫ-ДВЕ МЫ С НИНОЙ НЕ МОГЛИ ВЫЙТИ НА УЛИЦУ: ГУБЫ У НАС БЫЛИ ИСКУСАНЫ В КРОВЬ. НУ А КОГДА ЗАЖИЛИ, НАДО БЫЛО ЖЕНИТЬСЯ»

— Я понимаю, что вы имеете в виду, но давайте от этой темы пока уйдем... Ваша первая жена Нина Шацкая была одной из самых красивых женщин СССР...

— ...не только!..

— ...и многие мужчины завидовали: «Да, повезло Золотухину! Чем он ее увлек, — недоумевали, — чем покорил?». В моем понимании, чтобы завоевать такую красавицу, надо быть или плейбоем, или, не знаю, мачо, или петь под ее балконом пылкие серенады, или читать ей с утра до вечера стихи, причем каждый день новые. Какой ключик вы к этой обворожительной женщине подобрали?

— Слушая эту вашу тираду, я сознаю: все-таки надо отдать Нине должное... (Пауза). Нет, Дима, не то я хотел сказать, и что значит: я покорил? Она ведь сама на это пошла — видимо, имела какой-то резон.

— Она его за муки полюбила?

— Пусть и так, а то заладили: «Он ее покорил!»... А разве девушка в этом процессе не участвовала? Причем на равных!

— Соблазнение долгим было?

— Нет, все случилось довольно быстро, и, кстати, инициатива со стороны Нины шла, если уж говорить прямо. У меня был роман с концертмейстером...

— С хорошим?

— Очень, но это отдельная тема... Лариса Крицкая — великая женщина, замечательный музыкант и потрясающий композитор, — она уехала в Штаты и там уже стала известной, и вот Нина с подружкой Галей решили этот роман разрушить.

— Вы тогда были студентами?

— Учились на пятом курсе. Они меня в Павлов Посад пригласили — у Нины была там родня, но обольщение началось с другого. Я же не уезжал никуда на каникулы — Сибирь далеко, — а Шацкая москвичка была и тоже здесь оставалась. Общественные науки: все эти диаматы, истматы — она презирала, а я был примерный студент, конспекты имел идеальные... Перед сессией, короче, Нина спросила: «Золотухин, у тебя лекции есть?» (уж не помню, по какому предмету). «Есть», — я ответил. «Дашь?». — «Дам, но только за ними в общежитие надо ехать»...

— ...там лучше...

— Вот именно! Не думал я, что она согласится — знал: в общежитии никого нет. «Ты поедешь?» — спросил. Она кивнула: «Поеду», и тогда я перешел к следующему вопросу: «А целоваться будем?». — «Будем», — сказала она.

— К такому повороту вы оказались, поди, не готовы?

— Совершенно, причем, не готов. Уже не помню, были у меня эти лекции или я просто ее заманил, но недели полторы-две мы не могли выйти на улицу: губы у нас были искусаны в кровь. Ну а дальше-то что? Когда губы зажили, надо было жениться...

— Вы в браке с ней были счастливы?

— Абсолютно, и думаю, что и она тоже, правда, потом Нина стала делать много разного рода заявлений, и я вспомнил стихи Бунина:

Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила — и стал ей чужой.

Что ж! Камин затоплю, буду пить...

Хорошо бы собаку купить.

Так природой устроено: любовь проходит, ревность остается...

— У вас же непростая была ситуация: она после окончания института уже снималась, а вы нет. Каково же вам было сознавать, что Нина Шацкая — популярная киноактриса, а вы — всего лишь ее муж?

— Ну да, было такое... Едва получили дипломы, она снялась в фильме «Коллеги», и когда я привез Нину на Алтай показать родителям... Короче, по такому случаю в местном клубе показали ее картину и провели творческую встречу со зрителями, а «Алтайская Правда» поместила сообщение: «На отдых в деревню Быстрый Исток приехала известная киноактриса Нина Шацкая со своим мужем».

— Кошмар!

— Это-то ладно, но отец прочитал: «Как так — со своим мужем? Без имени, без фамилии!». Тогда я и понял, что мужем можешь ты не быть, а киноартистом стать обязан, а вскоре получил приглашение в картину «Пакет». Это было...

— ...спасение...

— Безусловно. Она снималась, ее показывало телевидение, и у меня была ревность какая-то ко всем этим операторам, режиссерам, партнерам...

«ЛЕНЯ РАЗРАЗИЛСЯ В МОЙ АДРЕС ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ: ОБВИНЯЛ МЕНЯ В ПОХОДАХ В РАЙКОМ, В ТОМ, ЧТО Я ПРЕДАЛ НЕ ОДНОГО МАСТЕРА, А НЕСКОЛЬКИХ»

— Это же страшное дело: такая красивая женщина, и все ее (что, в общем, естественно) хотят...

— Да, но вы знаете, она не давала мне повода. Не помню я этого, и если в нашем разводе и была чья-то вина, то прежде всего моя, потому что я позволял себе некоторые вещи...

— ...с концертмейстером?

— Не только, но дело не в этом — я уж не буду вдаваться в детали. Головой понимаю, что были загулы, измены, а она же все видела и боролась с этим своими женскими средствами, предпринимала любые попытки спасти семью. Ездила даже разбираться с моими девушками в разные концы страны.

— Роман вашей жены с Леонидом Филатовым вспыхнул на ваших глазах?

— Нет, я об этом не знал.

— Вообще?

— (Пауза). Отвечу моей любимой цитатой из нашего спектакля «Что делать?» по Чернышевскому: «Муж, как и народ, все узнает последним».

— А все вокруг были в курсе?

— Видимо, да. Потом, во всяком случае, мне многие говорили...

— Как же узнали об этом вы и что в первый момент ощутили?

— Дело все в том, Дима, что я от Нины ушел. У меня уже в 79-м году родился Сережа, я был влюблен в Тамару, и мне было абсолютно безразлично, кто с кем и чего. Я был — вот ничуть не лукавлю! — счастлив...

— ...охотно верю!..

— ...когда узнал, что моя бывшая жена-красавица уже не одинока, что теперь она с Леней.

— Вы ее совсем разлюбили?

— Конечно — вот крест вам святой даю!

— А когда узнали, что она с другим, нехорошие чувства не появились?

— Боже сохрани! Мы были дружны, я даже ночевал у нее по пьяному делу, и до раздела театра все у нас было отлично, а поскольку Леня снимался, я был за них спокоен. Он и Дениса считал родным: заставлял его книги читать, учил — потрясающий был в этом смысле мужик!

— Как вы к нему относились?

— Очень хорошо, замечательно, и был благодарен ему за Дениса и Нину.

— На похоронах Филатова вы присутствовали?

— Да.

— И искренне сожалели о том, что его не стало?

— Сейчас, глядя вам прямо в глаза, я не могу однозначно ответить: «Да, сожалел». Дело в том, что когда начался дележ театра, мы сильно поссорились — и шло это с его стороны! Любимов находился в отъезде, и я, поскольку был председателем Совета трудового коллектива, написал: «Всем, всем, всем! Пока не приедет мастер, не надо ничего делить. Дождемся возвращения Юрия Петровича и встретим его в день рождения театра достойным исполнением его спектаклей!». Все — вот содержание моего обращения.

— Не послушали?

— Нет, и тот же Леня разразился в мой адрес открытым письмом, где обвинял меня в походах в райком, в том, что я предал не одного мастера, а нескольких. В своем воззвании я процитировал фразу из «Десяти дней, которые потрясли мир» Джона Рида: «Что дети скажут?», так он написал: «Я знаю, что скажут дети. Одного из них я воспитываю», — про Дениса. (Горько). Зачем? Там еще какие-то нехорошие вещи были вроде: «Не лучше ли в бане помыться?», словом, письмо кошмарное, причем вывесили его в театре аж в трех местах (не сам Леня, естественно, потому что они с Ниной то ли в Израиль уезжали, то ли в Америку). Потом месяц или полтора эти бумажки никто не мог отодрать: дурочки исполнительные клеевой краской их присобачили, и гастролеры читали, когда в нашем здании давали спектакли, — ну что это такое?

...Я долго ждал, что он опомнится. Леня был чрезвычайно талантливым, и письмо получилось остроумное, хлесткое, бьющее наотмашь.

— Да, написать он мог...

— Ну, я тоже не ежик — пером владею, поэтому ответил ему и сделал это жестоко.

— Вы были восхищены своей бывшей женой, когда она до последнего за умирающим Филатовым ухаживала? Не каждая, согласитесь, женщина, тем более такая красивая, способна на подобное самопожертвование...

— Безусловно, и я сыну сказал: «Денис, мать у тебя святая». Нина держала Леню как могла и в этом смысле достойна всяческого восхищения.

«КОГДА МАЛЕНЬКИМ ДЕНИС НАЗЫВАЛ ФИЛАТОВА ПАПОЙ, Я ПРЕДРЕК: «ЛЕНЯ, ТЫ НАСТУПИШЬ НА ГРАБЛИ»»

— Ваш старший сын Денис стал священником — необычный, в общем-то, выбор для современного молодого человека. Вы поддержали его или это решение показалось вам странным?

— Я-то как раз поддержал — это Нина с Леней были категорически против. Дело все в том, что он очень музыкальный парень. В свое время мы, взрослые, устроили его в музыкальную школу — учиться игре на фортепиано, а заниматься он не хотел: все детство прошло в криках, ругани и битье по пальцам. Потом мы с Леней освобождали его от армии: два известных человека бились над этой задачей, но... не получилось.

— Да вы что?

— Да, он ушел в армию, попал в войска по ликвидации последствий Чернобыльской аварии (я у него в Курске был — он там на гауптвахте, кстати, сидел). Пришел из армии, решил поступать. Куда? На исторический факультет в Московский университет, а поскольку в МГУ у меня был блат (я и Аркадия Высоцкого устраивал туда на факультет вычислительной математики и кибернетики), пошел по старым следам. Меня спросили: «Какой у него иностранный язык?». — «Никакого», — честно ответил. «Тогда пусть испанский сдает».

Я уже обо всем договорился, а Денис... передумал. Собрался во ВГИК, и тут мы с Леней подсуетились. Денис, впрочем, сдал экзамены сам, неплохо до третьего курса учился, и вдруг... В один прекрасный день позвонил и, поскольку по православным канонам только отец может дать благословение, сказал: «Папа, хочу поступать в семинарию, и вообще, с этой жизнью закончил».

— Он называл вас папой?

— Да.

— А Филатова?

— Одно время, когда маленьким был, по телефону отвечал: «Папы нет», а сейчас иногда говорит мне, что в этом раскаивается. Я его успокаиваю: «Что ты извиняешься, Деня? При том, как он к тебе относился и как ты к нему, совершенно естественно называть его папой — неужели на это я обижаться буду?». Мне хватает ума не делать из этих вещей трагедии, хотя не скажу, что слышать такое приятно, и у меня с Леней были по этому поводу объяснения.

— Все же были?

— Да. Как-то на гастролях в Молдавии мне показали статью, где он называл Дениса «мой сын». «Леня, — предрек я, — ты наступишь на грабли». Филатов стал отпираться: «Это все журналисты!». Через какое-то время он снова эти слова повторил, и я опять не смолчал: «Леня, я, хотя мне неприятно, не обижаюсь, но он — Золотухин, у него моя кровь, и он потом уйдет все равно». Первым шагом такого отхода и стало решение Дениса священником стать (кстати, в «Мастере и Маргарите» фраза есть: «Кровь — дело серьезное»).

Леня этого не понимал и до конца не принял, а я знаю сына, и когда он мне о своем решении объявил, переубеждать его было поздно: все равно поступил бы так, как задумал. «И не вмешивайся, папа, не помогай, — попросил. — Не ходи к патриарху, ничего не пиши — я все сделаю сам». Конечно, его становление было сложным...

— Денис своим выбором доволен?

— Думаю, предполагал сын несколько иное — поэтому у него и конфликты с его начальством были, и уходил он... Сейчас служит на Видновском кладбище в маленькой церковке и никуда не лезет: как-никак у него пятеро детей, а это буйную голову охлаждает. Пишет какие-то сценарии, мечтает свое кино снять...

— Почти по Высоцкому: «Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо»...

— Я человек законопослушный и щекотливых тем касаться боюсь, хотя у меня идут с сыном по этому поводу увещевательные разговоры. «Денис, — говорю, — если ты принял сан, надо выполнять устав: тут уж не до экспериментов». Он на дыбы: «Я вот хотел бы так, а надо эдак...», но я одно и то же твержу: «Нельзя с такими вещами шутить, заниматься какой-то анархией или вольнодумством».

«СЫН ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ...»

— Как это ни тяжело, не могу не задать следующий вопрос... 2 июля 2007 года ваш средний сын 27-летний Сергей покончил с собой — повесился прямо на дверном косяке в квартире. Что его на это толкнуло?

— Думаю, здесь есть (с трудом подбирая слова) — буду говорить жестоко! — генетическая предрасположенность, потому что он это сделал с третьей попытки. Первую предпринял, когда оканчивал школу, — пробовал таблетками отравиться, а поскольку химией увлекался, насочинял какие-то свои рецепты. Слава Богу, вовремя мать спохватилась: вернулась домой и все обнаружила. Приехали врачи, забрали его и откачали, а о второй неудачной попытке суицида, уже через петлю, потом рассказали его друзья: Сережа посвятил их в подробности.

В третий раз все было очень расчетливо сделано, продуманно, чисто. Следователи ужаснулись тому, с какой тщательностью он подгонял петлю, чтобы не сорвать себе шейные позвонки, и, надо сказать, не повредил ничего. Поскольку Сережа увлекался нумерологией, он рассчитал день своего ухода и все повторял фразу: «Уйти из жизни так же просто, как прогулять урок», то есть у него была своя на этот счет философия. Он увлекался восточными религиями, буддизмом, эти книги постоянно у него под рукой были, и веревку сын заготовил давно — мы выбрасывали ее неоднократно.

Мы с Тамарой под дамокловым жили мечом, понимая, что рано или поздно несчастье должно случиться, и когда худшее произошло, было, прости меня Господи, ощущение, будто я его ждал. Это ужасно все, и объяснить, почему Сережа так поступил, выше моих сил. Я каждый день открываю свой дневник и начинаю над этим размышлять: что, как?

Конечно, я виноват. Нормальный человек не может свою вину не чувствовать, а на меня ее сейчас навешивают все, кому не лень. «Он развратник, пьяница», — говорят, мол, это расплата за мои грехи. (Плачет). Даже когда я пришел в епархию брать разрешение на отпевание, сидевший там чиновник в рясе не нашел ничего лучшего, как упрекнуть меня: «Ваша жизнь — сплошной праздник: теперь, может, задумаетесь». Какая-то такая прозвучала тирада, а ведь я на костылях был, потому что еще и ногу накануне сломал.

Разумеется, я чувствую свою вину и никогда даже словом не упрекну ни его жену, ни мать — никого, упаси Боже! Корю себя за то, что где-то что-то упустил, а каким-то слабым утешением служит то, что это не вдруг случилось.

— Недавно актриса Театра на Таганке Ирина Линдт родила вам третьего сына Ваню...

— Ну почему недавно — Ваньке уже пять лет.

— Сложно вам было после 60-ти на такой шаг решиться и что такое поздний ребенок?

— Дима, желаю вам от души, чтобы и у вас, когда вам исполнится 63 года, родился такой мальчик или девочка с ручками, с ножками, чтобы ребенок здоровенький был.

— Я с удовольствием! Здорово это?

— Конечно, и одним из первых, кто это приветствовал, был Сережа. Я сказал ему: «Мать обидится, начнутся разбирательства», а он же философ был, умница. «Ну и что? — ответил. — А сколько плюсов?»...

— Видите, искал во всем позитивные стороны...

— Сережа меня всегда в этом смысле поддерживал — он и на крещении Ваньки был.

— Вы все удивительно как-то сумели устроить: и от жены не ушли, и с мамой Вани, которая на 33 года моложе вас, поддерживаете отношения. Сложно это, признайтесь?

— Сложно — скрывать не буду, но женщин своих надо воспитывать, готовить (помните, как Толстой говорил, что хотел себе жену воспитать?). Ванька же не спонтанно, не вдруг появился — велась кропотливая работа, и опять же это в большой степени женщин заслуга...

— ...терпеливых и понимающих...

— За это я чрезвычайно им благодарен.

— Не закричала ваша супруга: «Вон отсюда, не хочу с тобой больше жить»?

— Нет, потому что Тамара колоссальная, мудрая. Кроме того, она же за мной замужем третий раз, и у нее есть дочь от второго брака — Катя. Что же касается Ирины, то она на штамп в паспорте не претендовала и не претендует, просто сказала: «Я тебя люблю и рожу». Конечно, это только на словах просто, а в жизни все не так, сами понимаете. Приходится прилагать много усилий, чтобы сохранять статус-кво.

— Вы этих сложностей, неизбежной двусмысленности не боялись?

— Когда я узнал, что у меня будет ребенок (причем у Любимова сын в 62 года родился, а у меня должен был появиться в 63!), был на седьмом небе от счастья, и тут еще Сережина фраза: «А сколько плюсов?»... Я надеялся (и оказался прав), что сумею взять ситуацию под контроль.

— Взяли?

— Взял!

— Мужчина!

— Ну вот и все! К сожалению, из всего этого многие грязь и глупость выводят, и совершенно напрасно. Со мной множество женщин общалось, которые хотели бы родить, даже не выходя замуж (конечно, если только отец ребенка сможет его содержать материально), а сколько мужчин, которые мечтают иметь детей от любимых, но боятся молвы!

— Кто молвы, кто, очевидно, еще чего-то...

— Да, а плюсов на самом-то деле не перечесть!

«У МЕНЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕКТОР ПРИ МУСУЛЬМАНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»

— Хоть и сказал вам батюшка, что ваша жизнь — сплошной праздник, наверняка большая ее часть прошла в поездах, самолетах, гостиницах и дом полной чашей был не всегда. Я даже знаю, что, когда началась перестройка и с заработками стало сложно, вы ездили работать «за кур»...

— (Смеется). Так, царствие ей небесное, Нонна Васильевна Мордюкова сказала.

— Нонна Викторовна...

— Ой, Господи, конечно, Викторовна — прошу прощения. Мы просто редко друг друга по отчеству называем, поэтому маху дал. Она позвонила: «Валерка, поедешь работать за синеньких?»

— Что такое зеленые, вы уже знали, а о синеньких, очевидно, не слышали?

— «А что это?» — я спросил. «Да цыплята битые». В магазинах же тогда не было ничего вообще, а кормить семью надо.

— Вот беда!

— Да просто ужас! В общем, долго я не раздумывал: «Конечно, поеду!». Нонка фыркнула: «А то наши баре отказались...». — «Кто?». — «Да Ширвиндт с Державиным». Ну что, за творческий вечер штук 20 мне этих цыплят дали, картошечки полмешка...

(Оживленно). Ну что вы! Были времена, а потом, Дима, к слову еще о моей профессии: я и в метро пел, а книгами и сейчас торгую — корона с головы не упадет.

— Она просто прочно там держится...

— Наверное, поэтому, если надо жену-детей накормить, какие могут сомнения быть? В «Галилее», я запомнил, Высоцкий такую фразу произносил: «Я презираю мужиков, которые не могут набить брюхо своей семье».

— Актеры вашего поколения, вообще ваши ровесники жутко пили, а вы вот за несколько дней до 60-летия торжественно завязали с алкоголем и ни капли с тех пор не употребляете. Тяжело было раз и навсегда с этой привычкой покончить?

— Дело в том, Дима, что завязывать я начал немножко раньше — когда исчезли стабильные заработки. Сильно выпивать перестал, потому что появилась возможность работать и зарабатывать в антрепризах, а там режим совершенно другой. Кстати, Меньшов на съемках фильма «Участок» заметил, — я разговор просто подслушал! — что нынешнее время хорошо для актеров тем, что они (не только Золотухин!) стали меньше пить. Вообще, закладывать за воротник нынче немодно — Шукшин не зря говорил: «Не пить так же хорошо, как пить».

— Сколько же вы могли уговорить, например, за ночь?

— Да как вам сказать? Такого соревнования: кто больше? — не было, просто силы иногда не рассчитываешь. Думаешь, что еще можешь себе что-то позволить, а организм стареет и уже не перерабатывает гадость, которую сам же в себя вливаешь.

— Не знаю, насколько это правда, но говорят, что каждый свой день вы начинаете с молитвы и минутного стояния на голове...

— С семиминутного! Молитва, зарядка и семь минут вверх ногами.

— Нормально?

— Вполне, а вот когда не постою — ненормально, потому что это уже в привычку вошло.

— Мысли таким образом в порядок приводите?

— Пока стоишь вертикально, они расправляются. Ванька, видя такое дело, пытается за мной повторить, но у него пока не выходит.

— Многие кумиры прежних лет, звезды советского кино себя потеряли и уже найти не могут — вы же на удивление плотно играете в театре, вас активно снимают, и ваша роль в суперпопулярных «Ночном...» и «Дневном дозоре» подтвердила, что вы в прекрасной творческой форме. Благодаря чему — своему актерскому естеству или это дается многолетними тренировками?

— Думаю, своей формой обязан прежде всего дисциплине, режиму и привычке к тому, что если не мытьем, так катаньем, я вообще принадлежу к категории людей, которые умеют ждать, а чтобы ждать, надо быть в форме...

— ...и не делать из ожидания трагедию...

— Совершенно верно. Ну нет роли сегодня — будет завтра, не получается сняться в кино, ищу работу в театре, не выходит и там — обращаю взгляд на эстраду. У меня, чтобы вы знали, огромное количество концертных программ. Нет на них спроса? Сажусь за стол и пишу. Я трудоголик (как, впрочем, и вы).

— «У меня, — признались однажды вы, — православный вектор при мусульманской направленности» — как это понимать?

— (Смеется). Вы хорошо, я смотрю, подготовились... Ну надо же как-то оправдать свой образ жизни. Обо мне говорят: «Он строит церковь, у него сын священник, а сам развел многоженство и дурной пример подает». Меня мои «друзья» подковерные даже от кинофестиваля «Верное сердце» отлучили: дескать, как же он про верное сердце умудряется рассуждать, когда...

— ...с двумя женщинами живет?

— Нет, они иначе говорят: «Это мы знаем, что с двумя, — а у него, может, еще есть»...

— По глазам видно: есть...

— Вот поэтому такую формулировку для себя и придумал. Чем плохо звучит: «государственность православная, а вектор мусульманский»?

— Я вам желаю, Валерий Сергеевич, чтобы ваш вектор всегда был точен!

P. S. За содействие в организации интервью редакция «Бульвара Гордона» благодарит киевский ресторан «Централь».

|

|